Zu meinen Lerntechniken gehört es seit meinem Studium, dass ich ein Fachbuch mit Anmerkungen versehe und zum Schluss die Stellen mit den Notizen noch einmal anschaue. Jetzt habe ich zusätzlich eine kleine Rezension geschrieben. Das ♥ steht bei meinen Lieblingsbüchern, die ich allen Lesepaten empfehle.

Apenburg, Heddi - Legasthenie - Was Eltern wissen sollten

Heddi Apenburg – Legasthenie – Was Eltern wissen sollten – Kindle Edition

Heddi Apenburg – Legasthenie – Was Eltern wissen sollten – E-Book, Kindle Amazon – 2014

Ich habe schon einige Bücher mit einer ähnlichen Themenstellung gelesen. Dieses Buch hat mir aber besonders gut gefallen, weil es ehrlich ist, kein Fachchinesisch enthält und weil es einen guten Überblick über das Thema anhand von tatsächlich häufig gestellten Fragen bietet.

Es war mein erstes E-Book, und ich bin, nach anfänglicher Skepsis, von den Möglichkeiten begeistert, die einem gerade als Fachbuchleser, der sich Notizen macht, zur Verfügung stehen. Ich habe bei vielen Textpassagen einfach nur geschrieben: „Jawohl, so ist es!“

Ich stimme auch zu, dass man den Kindern erst einmal klar machen muss, dass sie ein Handicap haben. Es geht nicht darum, wie C. Schmitz in seiner Kritik zu diesem Buch schreibt, LRS zu akzeptieren, sondern ein Handicap oder fehlendes Talent zu verstehen, das einen zu mehr Anstrengung zwingt, als wenn man das Handicap nicht hätte. Dieses Bewusstsein muss man den Kindern vermitteln. Beispiele, wo man selbst Probleme hatte oder noch hat, überzeugen die Kinder in aller Regel.

Wenn Frau Apenburg schreibt, dass die Aufgabe der Eltern darin bestehe, dem Kind Mut zu machen, dann kann ich auch da nur voll zustimmen. Eigentlich sollte die Schule schon bei der Einschulung des Kindes die Eltern auf diesen Punkt aufmerksam machen. Dazu gehört auch, den Eltern zu sagen, dass sie bei den ersten Anzeichen von wiederholtem ungenauen Lesen Hilfestellung geben sollten. Langsam und genau zu lesen, darauf kommt es an. Am Anfang des Leselernprozesses schnell und falsch zu lesen, das führt zu LRS. Früher hat man in solchen Fällen mit dem Leselineal geübt und immer nur ein Wort oder einzelne Buchstaben freigegeben. Ich mache das mit dem Computer mit zeichenweiser oder wortweiser Darbietung des Textes.

Barnieske, Andreas - In Lautlesetandems die Leseflüssigkeit trainieren ♥

Andreas Barnieske – In Lautlesetandems die Leseflüssigkeit trainieren – Auer – ISBN 978-3-403-08173-9

Ein schönes Buch, praxisorientiert, etwas Theorie, nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist auch für Lesepaten interessant.

Das eine oder andere Beispiel kommt mir zwar etwas weltfremd vor, was aber insgesamt nicht stört. Ein Beispiel ist die Schülerin, die die Lehrkraft bittet, sich einen Teil einer Arbeitsanweisung zu merken, damit sie sich mit dem zweiten Teil beschäftigen kann.

Aber ansonsten stimmen die Empfehlungen mit meinen Erfahrungen überein. Zum Beispiel, dass kürzere Texte mehrmals hintereinander erlesen werden sollen. Ja, die Wiederholungen bringen es! Und bei der folgenden Passage kann ich auch nur Bravo rufen: „Jeder Text sollte innerhalb der Trainingszeit mindestens drei- bis viermal gelesen werden können.“ Das Buch enthält Hinweise, wie man Tandemlesen in der Klasse installieren kann. Doch die Durchführungshinweise sind auch – wie schon gesagt – für Lesepaten interessant.

Auch ein Lesetest ist vorhanden. Die Schüler sollen schnell entscheiden, ob ein Satz stimmt oder nicht.

Sehr hilfreich finde ich die kurzen Lesetexte. Ich werde das Heft zu den Trainings mit meinen Schülern mitnehmen und immer mal wieder eine dieser kurzen Geschichten mit meinen Schülern lesen.

Wegen der Absatznummerierungen bei den kurzen Lesetexten, die bei der coronabedingten „Abstandskommunikation“ aktuell war, könnte man mit zwei Exemplaren besonders gut mit einem Schüler üben.

Born und Oehler - Lernen mit Grundschulkindern ♥

Born und Oehler – Lernen mit Grundschulkindern

Armin Born, Claudia Oehler – Lernen mit Grundschulkindern – Praktische Hilfen und erfolgreiche Fördermethoden für Eltern und Lehrer – Kohlhammer, 2017, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage

Auf dieses Buch von Armin Born und Claudia Oehler bin ich durch eine Grundschulrektorin aufmerksam geworden. Nach kurzer Einsichtnahme wollte ich mir das Buch sofort bestellen, musste aber auf die Neuauflage warten. Die ist mir jetzt einen Blogbeitrag wert, weil die Autoren die Probleme punktgenau benennen.

Das Buch bringt gut erklärte Theorie und praktische Handlungsanleitungen, die leicht umgesetzt werden können. Es sollte nicht nur von der anvisierten Zielgruppe, nämlich den Eltern sowie den Lehrern, sondern auch von denjenigen gelesen werden, die für die Gestaltung und Ausstattung des Systems Schule und für die Lehrpläne verantwortlich sind. Die Bedeutung der ersten beiden Grundschulklassen wird von den Autoren überzeugend dargestellt. Und da könnte in der Praxis mehr geschehen.

Die Autoren machen deutlich, dass Training oft im luftleeren Raum erfolgt, weil die Basisfertigkeiten nicht ausreichend automatisiert ablaufen. Das ist genau das Problem, das ich bei allen meinen Schülern beobachten kann. Die grundlegenden Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen belasten die Schüler enorm: zeitlich, physisch und manchmal auch psychisch. Ein Zugewinn an Fertigkeiten ist nahezu unmöglich. (Siehe meinen Blogbeitrag von 2013: Auf Sand gebaut.)

Die Autoren schreiben, dass sie sich bewusst seien, gerade für Lehrerinnen und Lehrer Gewohntes und als sicher Angenommenes infrage zu stellen. Mir dagegen, als Quereinsteiger, sprechen sie aus der Seele. Ein höherer Beamter in der Schulbürokratie hat mir einmal in einer Diskussion gesagt, dass ich den Vorteil hätte, nicht von der Reformpädagogik verdorben worden zu sein.

Zu Beginn des Buches befindet sich eine lesenswerte Beschreibung des Istzustandes aus den Blickwinkeln der Eltern, der Lehrer, der Wirtschaft und der psychologisch-medizinischen Fachwelt. Die Autoren scheuen sich auch nicht, klar zu sagen, dass Lernen auch immer mit Arbeit verbunden ist. „Lernen muss erfolgreich sein!“, das ist die Devise der Autoren. Und sie beschreiben die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür. Ein Satz aus der Zusammenfassung dazu: „Lernen braucht Struktur, Lernen braucht Wiederholung! Nur das ständige Wiederholen führt dazu, dass aus flüchtigem Wissen Können wird.“ Meine Anmerkung: Leider gerät das, auch durch die grassierende Kompetenzeritis, in Vergessenheit.

Im Kapitel 2 geht es um Erkenntnisse der Lernpsychologie. Man erfährt hier Nützliches darüber, wie sinnvoll gelernt werden kann. Es kommt auch auf die emotionale Bewertung des Lerngegenstandes an. Da können auch Trainer einen wichtigen Beitrag leisten. Kapitel 3 befasst sich mit dem Lernen aus Sicht der aktuellen Gehirnforschung. Ich finde diesen Teil sehr gelungen, meine aber auch, dass die Grundsätze, die ich aus meiner Studienzeit in Erinnerung habe (da war das allerdings nur ein Randthema, Literatur: Frederic Vester), auch heute noch gelten. Wenn man etwas lernen will, muss der Stoff zunächst vereinfacht werden. Es kommt darauf an, dass die einfachen Abläufe richtig sitzen, also automatisiert ablaufen. Das geht nur mit Wiederholungen. Heute wird das oft als überholt angesehen. Dass ich die Basisfertigkeiten so gut beherrsche, verdanke ich auch meiner Urgroßmutter, die mich bei den Hausaufgaben immer mehr Wiederholungen machen ließ, als der Lehrer aufgab. Im Kapitel 4 steht der Teufelskreis im Lernprozess am Anfang. Es wird betont, dass es auf positive Gefühle ankommt und darauf, dass schnell erste Erfolge für die Kinder erlebbar sind. Die Praxisbeispiele dazu erinnern mich an einige meiner Schüler. Im Kapitel 5 werden die Lernmethoden behandelt. Konzentration auf ein Thema, auf der niedrigsten Ebene ansetzen, Lernkärtchen einsetzen, kleine Portionen regelmäßig üben, das sind Stichpunkte aus diesem Kapitel. Einzig skeptisch bin ich, wenn es darum geht, die Eltern einzubeziehen. Das ist sicher wichtig. Mir gelingt das leider nicht immer. Die besprochenen Maßnahmen gehen im Alltag oft unter. Manche Eltern sagen mir auch: »Ja, bei Ihnen macht der/die alles, aber zu Hause …« Die Autoren geben Tipps, was man im Elternhaus tun kann. Besonders gefallen haben mir auch die Ausführungen über das Loben und die Beschreibung der „Fallen“, in die Eltern oft hineintappen. Da werden sicher einige Eltern recht nachdenklich werden. Als externer Trainer übe ich – von Ausnahmen abgesehen – nur einmal pro Woche mit den Kindern. Für ein häufigeres Üben sind die Eltern vonnöten. Für mich ist die Lektüre dieses Buches Anlass, darüber nachzudenken, wie die Eltern besser einbezogen werden können. Zum Einsatz von Lernkärtchen, der von den Autoren beschrieben wird, werde ich die Eltern in Zukunft anleiten.

Aus der Praxis für die Praxis: Kapitel 6, 7 und 8, Förderung bei Schwierigkeiten im Rechen-, Lese- und Rechtschreiblernprozess: Besonders das Kapitel über die Förderung im Rechenlernprozess hat mich sehr interessiert. Vor Kurzem stellte ich bei einer Drittklässlerin während der Leseförderung fest, dass sie auch große Probleme mit Zahlen hat. Vier- oder fünfstellige Zahlen wurden mehr erraten als gelesen. Auf die Frage, was 7 plus 4 ergibt, herrschte Stillschweigen. 4 mal 7 war auch zu schwer. Ich habe Rechenkärtchen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erstellt, die inzwischen auch schon auf meiner Internetseite als Druckvorlage abgerufen werden können. Dabei habe ich auch auf Anregungen aus dem Buch von Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen, Kinder gezielt fördern, zurückgegriffen.

Die Autoren setzen sich in allen drei Kapiteln mit den nicht zielführenden Fördermaßnahmen auseinander. Sie erläutern sehr schön, wie jetzt auch wissenschaftlich mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen ist, dass Üben einen Einfluss darauf hat, wie das Gehirn arbeitet. Der Arbeitsspeicher muss entlastet werden, und das geht nur durch Üben. Vielleicht kann ich durch die Gewinnung von Mathepaten für Schulen hier noch einen Beitrag leisten. Allerdings kommt mir im Zusammenhang mit den beschriebenen Schwierigkeiten das Wort „Mathe“ etwas übertrieben vor. Es geht um die einfachsten Rechenschritte. Die Anregungen zur Unterstützung der Kinder sind für mich in allen drei Kapiteln gut nachvollziehbar und sicher für alle Eltern, die ihren Kindern wirksam helfen wollen, ein Gewinn.

Es ist sehr schwierig, am System Schule, am Lehrplan und an der Ressourcenzuordnung, etwas zu ändern. Vielleicht gelingt es den Eltern, über den Elternbeirat auf die Unterstützung durch Lese- und Rechenpaten, die ja auch von den Autoren gewürdigt wird, schon in den ersten Klassen hinzuwirken. Das wäre wenigstens ein kleiner Beitrag, um die Defizite, die sich auch aus der gesellschaftlichen Entwicklung ergeben, zu vermeiden.

Fazit: ein lesenswertes Buch mit guten Anregungen für Eltern. Auch ehrenamtlichen Lesepaten und -trainern für Grundschulkinder gibt dieses Buch eine Fülle von gut aufbereiteten Hintergrundinformationen und viele Tipps für die Praxis.

Gerhard Büttner und andere – Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb

Gerhard Büttner, Janin Brandenburg, Anne Fischbach, Marcus Hasselhorn – Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb – hogrefe

Das Buch beginnt mit zwei Fallbeispielen. Wer denkt, es gehe so praktisch weiter, liegt daneben. Danach geht es um die theoretischen Grundlagen, Definitionen und Operationalisierungen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Keine leichte Kost, aber, wer einen Überblick haben will, kommt auf seine Kosten. Diagnostik, beispielhafte Förderprogramme und die LRS-Erlasse der Bundesländer werden informativ dargestellt.

Dass ich bei der Darstellung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten nach der ICD-10 immer wieder Fragezeichen an den Rand schreibe, liegt nicht an unklaren Formulierungen der Autoren, sondern daran, dass ich von der ICD-10 nicht überzeugt bin. Wenn man einer bescheinigten Legasthenikerin in der 8. Klasse, die als austherapiert galt und die überhaupt nicht lesen konnte, in eineinhalb Jahren das Lesen beibrachte, sodass sie einen schriftlichen Einstellungstest einer großen Firma bestehen konnte, hält man von neurobiologischen Dysfunktionen nicht viel. Die Autoren schreiben dann auch, dass die Befunde studienübergreifend zeigen, dass Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nicht unüberwindbar sind. Allerdings treffe das nicht auf die Mehrheit zu, heißt es in diesem Zusammenhang.

Insgesamt ist das Werk für mich eine gute Auffrischung und Zusammenfassung gewesen. Manchmal war es etwas anstrengend zu lesen.

Christiansen, Andrea - Der Eltern-Guide bei Lernstörungen

DER ELTERN-GUIDE BEI LERNSTÖRUNGEN – Andrea Christiansen – humboldt – ISBN 978-3-8426-1750-6

Beim Lesen des Buches fiel mir schon sehr bald etwas ein, was ich vor kurzem in einer Gaststätte auf dem Land erlebt habe. Ich erkundigte mich nach den Fortschritten der kleinen Tochter der Wirtsleute. Das Kind war gerade in die Schule gekommen. Die Wirtin berichtete, dass das Kind unangenehm aufgefallen ist, weil es die anderen Kinder beim Reden ständig korrigierte: „Das ist doch falsch!“ Das Mädchen wies auf Grammatikfehler hin. Die Tochter der Wirtsleute war ständig mit Erwachsenen zusammen, nicht immer mit den Eltern, aber oft mit den Großeltern und anderen Verwandten bzw. Personal in der Wirtschaft. Sie beherrscht die Grammatik, ohne eine Regel zu kennen. Bei anderen Kindern in der Klasse war das offenbar nicht so.

Meine Wirtsleute hätten das Buch von Frau Christiansen nicht gebraucht, aber die Eltern vieler anderer Kinder. Frau Christiansen zeigt in ihrem Buch, auf was die Eltern aufpassen müssen, wenn ihr Kind sich natürlich entwickeln soll.

Mir gefällt auch der Rat, nicht auf die zu hören, die sagen, dass sich die Schwierigkeiten auswachsen werden. Jede Förderung sollte so früh wie möglich beginnen. Jedenfalls ist sie dann am effektivsten.

Im Kapitel „So lernt dein Kind“ gibt es eine Fülle von Hinweisen, die im praktischen Alltag nützlich sein können.

Frau Christiansen schreibt, dass es wenig sinnvoll ist, einfach mehr zu üben. Eltern brauchen eine Anleitung, und die erhalten Sie in dem Buch auf vielen folgenden Seiten auch. Die Ausführungen sind, denke ich, für Eltern gut nachvollziehbar, und ich kann viele Ausführungen mit meiner Erfahrung unterstreichen. Die Autorin hat aber ein viel breiteres Einsatzgebiet als ich, weshalb für mich einige Hinweise interessantes Neuland waren.

Bei der Automatisierung der Rechtschreibung hat mich ein Rat erstaunt: Das Kind soll sich das Wortbild auf einer imaginären Tafel einprägen und später dann auch von rückwärts von dieser Tafel ablesen können. Also, ich kann das nicht. Und ich bin ein sehr guter Rechtschreiber. Über Rechtschreibung muss ich sehr selten nachdenken. Man muss halt schauen, welche Methode für das Kind passt. Frau Christiansen weist jedoch darauf hin, dass visuelles Lernen den Kindern vieles einfacher macht, was auch die Wissenschaft bestätigt. Rechtschreibung wird allerdings heute ganz anders gelehrt als früher. Dazu schrieb ich einen Blog: Rechtschreiberwerb ohne Ende. Mit der geschilderten Technik hatte ich bisher keine Erfahrung und habe sie bei meinen Schülern auch nie gebraucht.

Für mich kommt es einfach darauf immer an, je nach Stand des Kindes, richtig zu üben. Daher tu ich mich bei der Definition von Legasthenie schwer. Ob man die verschiedenen Legasthenie-Begriffe überhaupt sauber abgrenzen kann, das bezweifle ich nach der Förderung von mehr als 120 Schülern. Genau so geht es auch der Autorin, die am Ende des Kapitels sagt, dass sie die verschiedenen Begriffe und die dazu aufgeführten Erklärungen nicht besonders mag. Sie legt besonderen Wert auf eine Abklärung der Ursachen, damit gezielt gefördert werden kann.

Als „Lesekoch“ habe ich eine spezielle Anmerkung zu den Silben. Frau Christiansen ist bei der phonologischen Bewusstheit auf der Linie der Schulbücher, die die Trennsilben des Duden auch als Sprechsilben verwenden. Dabei werden Laute getrennt. Bei Kat-ze wird das t aber nicht gesprochen. Das tz ist eine Verschriftung des Lautes z und wird nur als z gesprochen. Ähnlich die „Klas-sen-leh-rer-in.“ Ein Lob von mir für die Abweichung vom Duden am Wortende! Aber das Doppel-s wird wie ein s gesprochen. Also „Klass-en-leh-rer-in“. Abweichungen vom Duden gibt es in den Schulbüchern schon bei a-ber oder E-sel. Ich freue mich, wenn von den nur an der Worttrennung am Zeilenende orientierten Duden-Silben für die Leseförderung immer mehr abgewichen wird. Wörter wie Katze kann man nur als Kat-ze klatschen, wenn man die Trennung des Worts vorher geübt hat. Bei dem Laut ng wird das noch deutlicher. Und, wie Frau Christiansen zeigt, Leh-re-rin würde niemand von sich aus so sprechen oder klatschen.

Angenehm überrascht bin ich darüber, dass ich als „Lesekoch“ auf Seite 105 mit meiner Entdeckung, dass viele Kinder dazu neigen, von rechts lesen zu wollen, zitiert werde. Leider findet man meine Internetadresse aber nicht, wie angekündigt, im Anhang. Aber „Lesekoch“ reicht, um mich im Internet zu finden. Über dieses Thema kommen immer wieder Eltern auf meine Seite. Siehe meinen Blog: Phänomen – Leseversuche von rechts.

Ich wünsche der Autorin viel Erfolg bei ihrer Arbeit!

November 2024 – Siegbert Rudolph

Ronald D. Davis - Legasthenie als Talentsignal

Davis – Legasthenie als Talentsignal

Ronald D. Davis – Legasthenie als Talentsignal – Lernchance durch kreatives Lesen – Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München – 1998

Der Titel hat mich gereizt, zumal ich ihn schon oft im Internet gelesen habe. Schon auf den ersten Seiten wurde mir klar, dass das bisschen Geld für das Taschenbuch hinausgeworfen war. Bereits das Geleitwort von Vera F. Birkenbihl trug dazu bei. Sie schreibt, dass das Problem (Anm.: Legasthenie) lösbar sei, wenn die Betroffenen ihre geniale Fähigkeit begreifen und als Stärke ausbauen können. Das ist eine Binsenweisheit, denn Stärken auszubauen, das ist generell wichtig. Im Zusammenhang mit der Legasthenie führt es aber leider oft dazu, dass man sich gar nicht bemüht, die Schwäche zu beseitigen. Dafür Zeit zu investieren, lohnt aber die Mühe!

Und wieso dieses Werk „bahnbrechend“ sein soll, das bleibt mir ca. 250 Seiten lang ein Rätsel. Ich finde, dass das Buch praxisfern und teilweise unlogisch ist. Der Autor geht davon aus, dass Legastheniker eine „besondere Wahrnehmung“ haben, und bildet zur Veranschaulichung 40 verschiedene Möglichkeiten ab, wie das Wort „ROT“ von Legasthenikern gesehen werden könnte. Jeder „meiner“ Legastheniker kann mir jeden Buchstaben eines Wortes, das er falsch gelesen hat, einwandfrei identifizieren, auch die berühmten Buchstaben b und d, die beim Lesen verwechselt wurden. Zum Schluss gibt es allerdings praktische Tipps. Man erfährt, dass Legastheniker dazu neigen, zu schnell zu lesen, und dass man die Buchstaben durch Modellieren mit Knetmasse erlernen kann. Warum man sich dann aber vorher über viele Seiten mit nonverbalem Denken und Desorientierung durch Wörter wie „ab, auch oder das“ beschäftigen muss, das bleibt mir ein Rätsel. Fazit: Auch hier kommt man durch Üben ans Ziel. Wie würde Shakespeare sagen: „Much ado about [almost] nothing.“

Diemer, Pronold-Günthner, Stang - Rechtschreibung für Eltern

Diemer, Pronold-Günthner, Stang – Rechtschreibung für Eltern

Rechtschreibung für Eltern – So unterstützen Sie Ihr Kind – Kirstin Diemer, Friederike Pronold-Günthner, Christian Stang (Hrsg.), Klett Lerntraining – ISBN 978-3-12-926092-0

Auf dem Cover steht noch „Das praktische Elternhandbuch“ und „Rechtschreibung ganz einfach!“. Ersteres kann ich bestätigen. Die zweite Aussage nicht. Ich finde, dass das Buch gut gemacht und auch hilfreich ist. Allerdings – und das ist von den Autoren sicher nicht beabsichtigt – kann man das Elend des derzeit gültigen Lehrplans kaum besser demonstrieren.

Es erschließt sich mir nicht, warum der Herausgeber in seinem Vorwort schreibt: „… und letztlich hoffe ich auch immer, durch meinen eigenen Werdegang ein bisschen Mut zu machen. So schrecklich kompliziert ist die deutsche Rechtschreibung nun auch wieder nicht. Ich habe auch nicht studiert und bin dennoch gut in Rechtschreibung. …“ Also, was soll das Wort „auch“ im letzten Satz bzw. der letzte Satz überhaupt? Außerdem: Ob etwas für ein Kind kompliziert ist oder nicht, das hängt vor allem davon ab, wie man es an die Sache heranführt, und nicht davon, ob es später mal auf die Uni geht oder nicht.

Dem Buch vorangestellt ist ein hilfreicher Überblick über verschiedene Methoden des Schriftspracherwerbs. Die Behauptung, dass lernschwächere Schüler eher von stärker strukturierten Angeboten wie dem Fibellehrgang oder dem silbenanalytischen Konzept profitieren würden, kann ich voll unterstreichen. Aber ich behaupte allerdings, dass stärkere Kinder davon nicht benachteiligt werden. Schließlich habe ich das Lesen nach der Fibel gelernt.

Hilfreich ist die Kombination mit PDF-Arbeitsblättern auf der Internetseite des Klett-Verlages.

In der ersten und zweiten Klasse sollen Kinder lauttreue Wörter richtig verschriften. In den Geschichten, die die Kinder schreiben sollen, sind sie aber nicht auf diesen Wortschatz beschränkt. Deswegen sollen sie andere Wörter so schreiben, wie sie sie hören. Rechtschreibregeln lernen sie erst später. Und deshalb, das wird auch sehr schön beschrieben, sollen die Eltern mit den Kindern nur ganz bestimmte Wörter üben, z.B. nicht „Sonne“, weil da nur ein „n“ zu hören ist. Die entsprechende Regel lernen die Kinder erst später. Ein Dilemma ist, dass auch Dialekt gesprochen wird. Die Übungsblätter im Download-Bereich des Klett-Verlages geben da Hilfestellung.

Das Buch fängt mit dem Schuleintritt an und baut dann nach und nach die Rechtschreibung weiter aus. Die Regeln werden gut erklärt, aber es sind eben sehr viele Regeln. Und manchmal treffen mehrere für ein Wort zu. Zudem erschließt sich die richtige Schreibung vieler Wörter nicht durch Regeln. Das sind dann die Merkwörter, die herkömmlich geübt werden sollen. Zwei Zitate zu diesem Dilemma:

Seite 42: „Damit Merkwörter im inneren orthografischen Lexikon abgespeichert werden, muss ihre Schreibung automatisiert werden. Dies gelingt am besten durch häufiges Schreiben. …“ Anmerkung von mir: Das trifft auf alle Wörter zu!

Seite 58: „Rechtschreiben darf nicht ausschließlich isoliert mit entsprechenden Materialien geübt werden, denn nur wer selbst Texte verfasst, lernt richtig schreiben. … Das Verfassen kleiner Geschichten oder Aufsätze mit anschließender Überarbeitung ist ein gutes Rechtschreibtraining, denn hier fallen Üben und Anwendung zusammen.“ Dies ist eine Anlehnung an den Lehrplan. Die Autoren modifizieren den Bayerischen LehrplanPLUS sogar positiv durch die Wörter „nicht ausschließlich“. Im LehrplanPLUS für die Grundschule in Bayern heißt es auf Seite 33 nämlich: „Rechtschreibübungen finden nicht isoliert und ohne Anwendungsbezug statt, sondern eingebunden in sinnvolle Kontexte wie das Verfassen und Überarbeiten eigener und gemeinsamer Texte.“ Wir haben die Wörter früher zehnmal geschrieben. Das ist heute verpönt. Heute sollen die Kinder den Stoff mehr erproben, untersuchen und damit experimentieren. Die Folge: Die Regeln sitzen nicht. Die Autoren schreiben zu Recht (Seite 85), dass viele Kinder beim Diktat in Zeitdruck geraten und in der vorgegebenen Zeit aufgrund von Rechtschreibunsicherheiten nicht in der Lage sind, die richtigen Strategien zu finden.

Aber, für den Lehrplan können die Autoren ja nichts. Deshalb ist das Buch unter den gegebenen Umständen bestimmt eine Hilfe für Eltern. Nur: Einfach ist anders! (Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich für diesen Lehrplan auch keine einfache Lösung habe.) Die vielen Regeln mit den vielen Ausnahmen sind für viele Kinder verwirrend. Ein Kind ist kein Computer, der die vielen Möglichkeiten enumerativ durchgeht und alle Ausnahmen berücksichtigen kann. Der Lehrplan sieht vor, dass es wichtiger ist, von Anfang an Geschichten zu schreiben, statt zuerst den Wortschatz zu erlernen. Was am Anfang an Zeit für die Rechtschreibung gespart wird, können viele Kinder später nicht mehr aufholen. Manche Eltern oder auch Lehrer geben sich – Pareto lässt grüßen – mit den berühmten 80 Prozent oder sogar noch weniger zufrieden.

Dürre, Rainer - Legasthenie

Rainer Dürre, Legasthenie – das Trainingsprogramm für ihr Kind, Verlag Herder 2012

Im Text auf dem Umschlag wird darauf hingewiesen, dass der Autor sein Trainingsprogramm auf Basis des „rhythmisch-silbierenden Mitsprechens“ entwickelt hat. Das ist schon mal sehr sympathisch. Außerdem arbeitet der Autor nur mit Einzelförderung. Dazu auf Seite 29: Jedes Kind hat seine eigene Legasthenie, deshalb sind Gruppen, auch wenn nur zwei Kinder in der Gruppe sind, nicht gut. Seine Erfahrung: „Während wir aufgrund des Einzeltrainings nach 15 – 18 Monaten mit unserem Training fertig sind und das Kind beruhigt gehen lassen können, dauert es in Instituten mit Gruppenarbeit teilweise drei bis vier Jahre, ohne dass die Schüler mit dem gleichen Erfolg wie nach unserem Einzeltraining aufhören können.“ Auch meine Erfahrung ist, dass das Einzeltraining, bei dem man sich als Trainer genau auf den Schüler konzentrieren kann, am erfolgreichsten ist.

Eingegangen wird intensiv auf die Blicksteuerung. Es wird über das Freiburger Blicklabor gesprochen. Seite 43: „Die Blicksprünge werden an das Gehirn weitergeleitet und vom Gehirn zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Genau das geschieht auch beim Lesen. Hier müssen die Blicksprünge vom Gehirn jedoch sehr genau gesteuert werden. Nur so kann jeder Blicksprung dann erfolgen, wenn er für den Leseprozess gebraucht wird. Geschieht dies nicht, können Buchstaben übersprungen oder auch verwechselt werden, fallen Wortendungen weg oder das Kind verrutscht in der Zeile.“ Meine Beobachtung ist da ganz anders: Ich stelle immer wieder fest, dass die Schüler verzweifelt versuchen, Anker im Text zu finden, mit denen sie schnell etwas anfangen können. Und diesem Anker werden dann Wörter, wie z.B. die Artikel, oder Endungen einfach angepasst. Der Text wird einfach nicht genau entziffert, weil dazu die Übung fehlt. Die Lesetechnik ist einfach nicht komplett entwickelt.

Auf Seite 48 wird über die Arbeit von Optometristen berichtet, die die Augen untersuchen. Bei einem Jungen sollen Aussetzer eines Auges Schuld an dessen Leseproblemen gehabt haben. Die Augen befanden sich sozusagen an unterschiedlichen Textstellen und deshalb kam es zu Auslassungen usw.

Das Trainingsprogramm, das viel Raum im Buch einnimmt, enthält gute Hinweise und ergänzende Übungen zum Lesemotivationsprogramm.

Freimuth, Ingrid – Lehrer über dem Limit

Freimuth, Ingrid – Lehrer über dem Limit

Ich denke, dieses Buch hat unsere Republik gebraucht. Die Autorin wagt sich, so manche Entwicklung im Zusammenhang mit Flüchtlingen kritisch anzusprechen, ohne den Verdacht der Fremdenfeindlichkeit zu erwecken. Sie macht deutlich, wie mit unserer sozialstaatlichen Fürsorge vielen Leistungsempfängern die Eigeninitiative abtrainiert wird, mit der sie auch selbst für sich sorgen könnten. Sie kritisiert den völligen Verzicht auf Sanktionen im Bereich Erziehung und Bildung und dass man so tut, als wäre der Verzicht auf Sanktionen der einzig zielführende Weg, um permanent Regeln verletzende Menschen zu sozialverträglichen Verhalten zu bewegen. Die Beispiele, die sie bringt, gehen teilweise unter die Haut. Insbesondere die Schilderung der Verhaltensmuster aufgrund von Kämpfen um höhere Rangordnungsplätze eröffnete mir eine völlig neue Sicht. Es wird deutlich, wie weltfremd Behörden agieren, etwas, das auch ich in meinem bescheidenen Erfahrungsfeld so wahrnehme. Die Autorin geißelt mit überzeugenden Beispielen die überzogene politische Korrektheit. Gut finde ich, dass nicht nur auf Probleme hingewiesen wird, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung genannt werden. Der Epilog enthält eine Liste mit Punkten, die zeigen, wie wir den Einwanderern bedingungslos in einem ihre Wertvorstellungen akzeptierenden Entgegenkommen und fast unbegrenzter materieller Versorgungsbereitschaft begegnen. Es folgt auch noch ein Katalog mit Maßnahmen von der Bindung der Förderung an Mitarbeit bis hin zur Ausbildung der Lehrer und zur Schaffung von institutionellen Sanktionen im Bildungswesen. Ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen, an vielen Stellen am Rand Zustimmung vermerkt, und hoffe, dass es, wie die Autorin wünscht, die Diskussion zum Thema Integration erfrischend belebt.

Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen

Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen

Michael Gaidoschik, Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern – Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis – 6. Auflage – ISBN978-3-8344-3503-3 – Persen Verlag

Das Buch richtet sich zwar an Grundschullehrer, aber ich habe es mir trotzdem gekauft, weil ich einfach mehr über das Thema Rechenschwäche wissen wollte. Es hat sich gelohnt.

Der Autor zeigt deutlich auf, wo Verständnisprobleme bei Kindern liegen können, und erklärt, wie man zum richtigen Verstehen bzw. Rechnen kommen kann. In der Vorbemerkung schreibt der Autor, dass er bei seiner Förderarbeit erschreckend oft den Eindruck gewinnt, dass „rechenschwachen“ Kindern bisher einfach die Förderung gefehlt hat. Das deckt sich mit meiner, auf diesem Gebiet allerdings noch ganz geringen Erfahrung. Meine Meinung: Das ist genau wie beim Lesen. Wenn die grundlegenden Einsichten fehlen bzw. die Basisfertigkeiten nicht sitzen, führt das zwangsläufig zu einer Schwäche, die manchmal (wahrscheinlich sogar oft) auch als Störung diagnostiziert wird.

Gut gefallen hat mir, dass alle Kapitel gleich gegliedert sind, wobei insbesondere die beiden Punkte „Was könnte Kindern in diesem Bereich schwerfallen und warum?“ und „Anregungen für Unterricht und Förderung“ besonders wichtig sind. Gerade das erste Kapitel hilft, die Schwierigkeiten der Kinder besser zu verstehen. Die Anregungen sind einleuchtend dargestellt. Das Buch ist auch für Trainer interessant, die sich erstmals mit Rechenförderung beschäftigen. Viele Vorschläge werde ich in meine Förderung übernehmen.

Ziffernwürfel mit 10 Flächen werde ich mir besorgen. Es wird gewürfelt, und das Kind soll sagen, was „um eins weniger oder mehr“ ist. (Später kann man diese Würfel natürlich auch für Plus- und Minusaufgaben sowie für das Einmaleins einsetzen.)

Ich habe für die Zerlegung von Zahlen bisher nur Kärtchen für die Zehnerzerlegung im Einsatz. Ich werde aufgrund der Anregung im Buch auch die Zahl 5 entsprechend aufbereiten und damit üben. Außerdem werde ich, wie später im Buch auch angeregt, Zerlegungskärtchen für die Zahlen 6 bis 9 erstellen. Die Kärtchen stehen auf meiner Internetseite als Schneidvorlage im Downloadbereich zur Verfügung: Übungen herunterladen / Rechnen / Rechenkärtchen – Druckvorlagen.

Der Autor betont (Seite 69), dass auch im Zeitalter des Taschenrechners und des Computers rechnerische Grundfertigkeiten erworben werden müssen. Er fragt, wie man sonst Eingabefehler in einen Rechner feststellen kann. Ich vermute, dass viele Kinder zwar das Einmaleins einmal gekonnt haben, aber dass es nicht oft geübt wurde. Es sitzt nicht. Der Autor hält es für wichtig, dass die Kinder mathematische Denkweisen verstehen müssen, bevor die Rechenvorgänge automatisiert werden.

Der Autor fordert auch immer wieder dazu auf, die Kinder eigene Aufgaben konstruieren zu lassen.

Viele Übungsanregungen gibt es zum Thema „Zerlegen von Zahlen“. Ich habe das bisher nur mit der Zahl 10 gemacht. Ich werde weitere Kärtchen erstellen. Auf der Vorderseite steht dann z.B. oben die 9, darunter die 5, das Zeichen „+“ und ein freies Feld. Auf der Rückseite steht das Ergebnis, falls das Kind alleine trainiert oder mit einer Person, die auf diesem Gebiet nicht firm ist. Die Karten werden dann – und diese Anregung hatte ich auch schon aus dem Buch „Lernen mit Grundschulkindern“ entnommen – nach und nach in der Kartei nach hinten befördert. Was nicht sofort gewusst wird, wird geübt und bleibt zunächst im Ausgangsfach. Ich lasse meine Schülerin für die nicht gekonnte Aufgabe ein zusätzliches Kärtchen manuell erstellen.

Empfohlen wird auch das Arbeiten mit einer Kugelkette als Grundmaterial für das Zahlenzerlegen. Das habe ich auch schon so gemacht. Die Methode ist wirklich empfehlenswert. Ich habe mir das Material dazu auf einem Stand beim Legastheniekongress erstanden.

Gefallen haben mir auch die Hinweise zu den „Schönen Päckchen“. Danach sollen die Kinder z.B. Reihen ergänzen. Also z.B. 9 = 8 +1, 7 + 2 … Man kann, um einer Schematisierung vorzubeugen, auch Störungen einbauen. Die Idee mit den Störungen habe ich sofort in meine bereits erstellten Übungen eingebaut.

Auf den Seiten 97/98 wird empfohlen, die Automatisierung immer nur wenige Minuten zu üben, aber nach ca. 20 Minuten eine Wiederholung vorzunehmen.

Interessant für mich war auch die Übung, die auf Seite 98 vorgestellt wird, nämlich das Automatisieren von Nachbarzerlegungen (6 = 5 + _ und 4 + _).

Auf Seite 102 werden Subtraktionskärtchen vorgestellt. Vorne: 9 – 6. Hinten 9 darunter 6 + _. Solche Kärtchen werde ich mir auch erstellen.

Ausführlich mit Hinweisen für mögliche Missverständnisse und mit guten Vorschlägen für das Üben wird auch das Verdoppeln und Halbieren behandelt.

Auf Seiten 140 ff werden Zahlenmauern als Übungsmöglichkeit vorgestellt. Ich werde mir entsprechende Kärtchen dafür erstellen. Je nachdem, wie hoch die Mauer werden soll, werden dann auch zweistellige Zahlen gebraucht. Das Buch enthält aber auch Kopiervorlagen dazu. Auch den Übungsvorschlag „Zahlenketten“ (Seite 143) werde ich mit meiner Schülerin ausprobieren. Ebenso das Rechendreieck (Seite 145).

Sehr schön finde ich auch das Kapitel über die Zehner und Einer.

Nicht behandelt werden Multiplikation und Division.

Fazit: Alles ist leicht verständlich und doch nicht langweilig. Man kann sich gut in das Thema einarbeiten und erhält viele nützliche Anregungen für die Förderung von rechenschwachen Kindern. Die vielen konkreten Hinweise für Grundschullehrer haben mich nicht gestört. Sie sind oft auch für Trainer nützlich.

Gailberger, Steffen - Systematische Leseförderung für schwach lesende Schüler

Steffen Gailberger – Systematische Leseförderung für schwach lesende Schüler – Zur Wirkung von lektüre-begleitenden Hörbüchern und Lesebewusstmachungsstrategien – 2013 BELTZ JUVENTA – ISBN 978-3-7799-2973-7

Auf dieses Buch bin ich durch eine Recherche über den Einsatz von Hörbüchern zur Leseförderung gestoßen, weil ich mich mit dem Gedanken beschäftige, für meine Schüler als Ergänzung zum Lesemotivationstraining Hörbücher einzusetzen.

Wer sprachlich starken Tobak liebt, ist mit diesem Buch gut bedient. Gleich auf Seite 16 findet sich ein tolles Beispiel:

„Karmiloff-Smith betont, dass erreichtes Können nie als eine situative Performanz von Schülerinnen und Schülern missverstanden werden darf, sondern vielmehr als eine nachhaltig-übertragbare Kompetenz darzustellen und zu fördern ist, die (im besten Fall) bis zu einem expliziten Bewusstseinslevel erfolgreich weiter zu fördern ist. Nur so könne garantiert werden, dass domänenspezifische Kompetenzen (wie eben das Lesen) – in verschiedenen Mustern vorhanden – auch wirklich auf neue Problemlösungsanlässe übertragen werden können. Lesende weisen dies nach, wenn sie systematische Zugriffsmöglichkeiten auf Texte nutzen und damit zeigen, dass sie aus verschiedenen potenziellen, jeweils diejenigen Alternativen auswählen können, die am ehesten Erfolg versprechen.“

In aller Ehrfurcht vor dieser Formulierungskunst: Meine Kompetenz reicht nicht aus, um zu verstehen, was genau der Autor sagen will. Vielleicht das: Wer nicht nur einen Artikel lesen kann, sondern mehrere, der verfügt über eine Lesekompetenz?

An verschiedenen Stellen im Buch, z.B. auf Seite 19 und auf den Seiten 54, 55 und 56 wird behauptet, dass Leseschwäche besonders in sozialen Brennpunkten vorkommt. Sie kommt in ganz Deutschland vor, in allen Schichten, und auch in anderen Ländern. Das lässt darauf schließen, dass es neben den sozialen Gründen auch andere, die vielleicht mit dem Leselernprozess selbst zusammenhängen, geben muss.

Völlig zu Recht weist der Autor aber darauf hin, dass Leseanimationsmaßnahmen bei leseschwachen Schülern kaum bis gar keine Wirkung zeigen. Wer nicht gescheit lesen kann, dem kann man auch keine Lust auf das Lesen machen. Und dass es immer mehr Schüler werden, die Leseschwierigkeiten haben, das legt der Autor überzeugend dar.

Als eine Maßnahme zur Förderung der Lesefertigkeit wird das Hörbuch beschrieben. Dem ist nur zuzustimmen.

Im Buch wird das Lüneburger Modell beschrieben und in diesem Zusammenhang einiges zum Kompetenzbegriff ausgeführt. Für mich war das hochinteressant, weil ich bislang nicht wusste, woher die inflationäre Verbreitung des Kompetenzbegriffs kommt. Man erfährt, dass die Durchsetzung dieses „neuen Paradigmas“ im Zuge von PISA 2000 beschlossen und „top-down“ eingeführt wurde.

Franz E. Weinert hat 2001 im Auftrag der OECD die gängigen Kompetenzbegriffe gesichtet und zu einer Synthese zusammengefasst: „Dabei versteht man unter Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“

Der Autor bricht dann diesen stark kondensierten und auch nach seiner Meinung für Lehrende und Studierende alles andere als leicht verständlichen Satz auf das Thema Lesen herunter. Ich formuliere das mal für mich um: Wissen und Fertigkeiten werden dann zu Kompetenzen, wenn man damit immer wieder andere Probleme motiviert, willentlich und verantwortungsvoll lösen kann. Persönlich halte ich hier – wie in vielen Fällen – die Kompetenzorientierung für reichlich gestelzt. Und was dieser Kompetenzbegriff für das Lesen bedeutet, das dürfte spannend werden. (Ich frage mich zunächst, ob es etwas mit Kompetenz zu tun haben kann, wenn ich einen Krimi lese? Wahrscheinlich schon, denn ich löse damit das Problem, dass mir langweilig ist oder ich Ablenkung vom Schulstress brauche.)

Lesekompetenz wird immer auf drei unterschiedlichen Ebenen betrachtet:

• dem Lesen auf Prozessebe – diese Ebene wird in Kompetenzstudien betrachtet

• dem Lesen auf der Subjektebene – hier geht es um Motivation, Emotion und Wissen

• dem Lesen auf der sozialen Ebene – was beeinflusst individuell: Familie, Schicht, Ethnie

„Allein die Fähigkeit des Lesens an sich zu besitzen, hat so lange nichts mit Kompetenz und Kompetenzausübung (und damit auch mit möglicher Kompetenzsteigerung) zu tun, solange Schülerinnen und Schüler diese als träge Fähigkeit zwar besitzen, sie aber unter handlungsbezogenen Gesichtspunkten weder aktiv anwenden noch fundieren, noch von ihnen profitieren. Zu einer erkennbaren Kompetenz wird diese ´unsichtbare´ Fähigkeit erst im konkreten Leseereignis, das heißt durch die motivational terminierte und volitional gesteuerte, wiederholte Anwendung, aus der wir wiederum auf latente Kompetenzen rückschließen können.“ Meine Güte: Wie kompliziert kann man die Welt machen. Ich frage mich ernsthaft, ob ich das bei meiner praktischen Arbeit brauche. Dass ich meine Schüler motivieren muss, das war mir von Anfang an klar, und dass die Schüler lesen lernen wollen müssen, ist die Folge davon. Und dann üben, wiederholen und vertiefen wir so lange, bis die Lesefertigkeit sich deutlich verbessert hat.

Bestätigt fühle ich mich auf Seite 54/55: Bei schwach lesenden Schülern bringt es gar nichts, wenn diese leise viel lesen. Das sage ich allen Eltern. Es kommt darauf an, durch langsames, vom Trainer oder Lesepartner kontrolliertes Lesen zur Lesegenauigkeit zu kommen. Danach kommt dann die Steigerung der Lesegeschwindigkeit. Ob man dann von Kompetenz spricht oder nicht, ist für mich unerheblich.

Ich habe einige Passagen übersprungen, weil ich die für meine Arbeit nicht brauche.

Völlig zu Recht stellt der Autor auf Seite 117 fest: „Wer noch in der Sekundarstufe 1 nicht über eine ausreichende Leseflüssigkeit verfügt, wird schwerlich in der Lage sein, seine mangelnde Lesekompetenz alleine und auf sich gestellt zu verbessern.“ Ich füge hinzu: … nicht über eine ausreichende Leseflüssigkeit bzw. Sicherheit verfügt … Denn manche Schüler lesen flüssig, aber sie lesen nicht genau das, was geschrieben steht. In den Mittelschulen schwankt der Anteil der leseschwachen Schüler zwischen 20 und 30 Prozent.

Interessant sind die Ausführungen über den Einsatz von Hörbüchern im Deutschunterricht im Rahmen des Lüneburger Modells. Es wird darauf hingewiesen, dass die Hörbücher die Interessen der Schüler treffen müssen. Geeignete Bücher werden besprochen.

Die Methoden des Wiederholten Lautlesens und des Begleitenden Lautlesens im Rahmen des Lüneburger Modells werden vorgestellt. Als Trainer praktiziere ich beides mit meinen Schülern. In der Einzelförderung kann ich natürlich leicht das machen, was ansonsten eine Wahnsinnsaufgabe für den Lehrer ist: den Schüler individuell zu fördern.

Hörbücher fördern die Leseflüssigkeit. Das ist belegt. Ich will das Hörbuch zum Lern-Hörbuch weiterentwickeln. Dabei soll der Schüler, ohne auf die Technik achten zu müssen, den Beginn des Vorlesens eines jeden Satzes selbst bestimmen. Er kann dann entweder mit dem Ton mitlesen oder aber nach seinem Leseversuch kontrollieren, ob er richtig gelesen hat.

Im Buch werden noch viele Aspekte behandelt, die ich aber nur überflogen habe, weil ich sie bei meiner individuellen Einzelförderung nicht brauche.

Ganser - Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

Ganser – Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – tolles Buch

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Diagnose – Förderung – Materialien – Ein Fortbildungsmodell der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen – Gesamtleitung und Gesamtredaktion: Bernd Ganser – Auer Verlag GmbH, Donauwörth

Dieses Sammelwerk hat es in sich. Eine Fachlehrerin hatte es mir geliehen. Ich wollte es mir ansehen und dann entscheiden, ob ich mir ein Exemplar kaufe. Aber ich war schon von der ersten Seite so fasziniert, dass ich beschloss, meine Notizen in dieses Exemplar zu schreiben und dafür das neue Buch zurückzugeben.

Das Buch ist ein Sammelwerk und bietet einen sehr guten Überblick und viele Detailinformationen zum Thema. Es ist angereichert durch anschauliche Beispiele, die ich zum Teil auch in meinem Programm berücksichtigt habe. Ich werde in dieser Buchbesprechung auch meine persönlichen Erfahrungen einfließen lassen.

Für mich am wichtigsten sind die Beiträge von Bernd Ganser und Renate Valtin. Gleich auf der ersten Seite des ersten Kapitels „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Folgen eines gestörten Lernprozesses?“ stand ein Satz, der mich in einen Zustand versetzte, den Rest des Buches wie einen Roman verschlingen zu können:

„Eine Differenzierung der beiden Gruppen (Legastheniker und Lese-Rechtschreib-Schwäche) leistet daher keinen besonderen Beitrag, wenn es darum geht, die besonderen Schwierigkeiten, die das Lesen- und Rechtschreiblernen manchen Kindern bereitete, zu analysieren. Zitat Klicpera und Gasteiger-Klicpera 1993.“ Das stimmt mit meinem „Weltbild“ überein, denn über die Einteilung in Legastheniker und Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche habe ich schon viel gelesen, und diese Klassifizierung hat mich in keiner Version überzeugt.

Auf alle meine Schüler trifft das zu, was bei Bernd Ganser wie folgt steht: „Beim Lesen kann man annehmen, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder deshalb so viele Lesefehler machen, weil sie u.a. nur mit Schwierigkeiten in der Lage sind, Wörter in für sie erlesbare Segmente zu gliedern (visuell und auch akustisch). Es wird her vermutet, dass diese Kinder versuchen, das Wort als Ganzes zu lesen, was völlig misslingt, weil entsprechende Merkmalslisten im Langzeitgedächtnis fehlen oder ein ähnliches Wort gelesen wird, das dem zu lesenden in irgendeiner Weise ähnelt.“ Diese falsche Lesetechnik ist das Hauptproblem, zumindest bei meinen Schülern. (Es kommen gelegentlich noch Buchstabenverwechslungen hinzu, aber die konnte ich mit geeigneten, individuell zugeschnittenen Übungen „wegtrainieren“.)

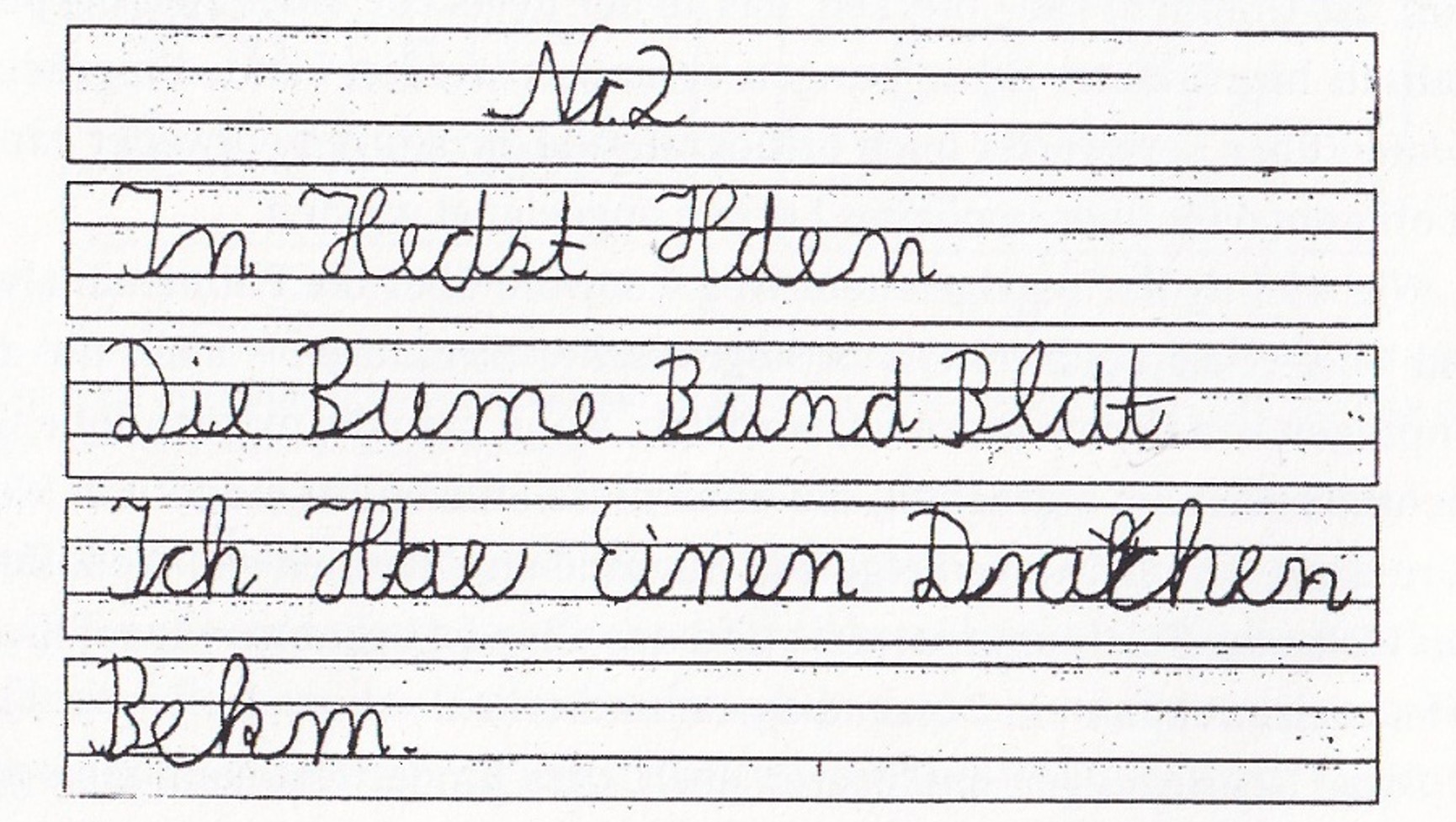

Die nächste Autorin in diesem Sammelwerk, Renate Valtin´g schreibt zum gleichen Problem ab Seite 19: „Meine zentrale These lautet, dass die Lernenden beim Schriftspracherwerb zu einer gedanklichen Klarheit in Bezug auf Funktion und Aufbau der Schrift gelangen müssen. Ferner brauchen sie metakognitives Wissen in Bezug auf geeignete Lern- und Übungsstrategien sowie effektive Arbeitstechniken. Kinder mit Lernschwierigkeiten haben falsche Vorstellungen und unangemessene Strategien entwickelt als Ausfluss falscher Lehrstrategien; aber häufig sind sie auch deshalb zustande gekommen, weil Lehrer und Lehrerinnen zu wenig den Entwicklungsstand des Kindes kennen und berücksichtigen.“ Mir fehlt noch die Erfahrung, den Lehrprozess beurteilen zu können. Eines aber ist mir klar geworden: Die Klassen sind zu groß. Wie soll eine Lehrkraft auf jeden Schüler eingehen können? Mit Verwunderung habe ich einige methodische Dinge zur Kenntnis genommen, deren Sinnhaftigkeit sich mir noch nicht erschließt. Mir war neu, dass die Schüler heute zunächst phonetisch ohne Berücksichtigung der Rechtschreibregeln schreiben dürfen und dass Schönschreiben nicht mehr geübt wird. Ich hoffe, die Lehrer haben mehr Übung im Entziffern des Gekritzels, das es da oft gibt. Den Unterschied sehe ich bei einer Schülerin, die vor einem Jahr aus Rumänien kam und der ich helfe, schneller Deutsch zu lernen. Ihre klare, saubere Schrift ist ein echter Genuss.

Ich fühle mich richtig bestärkt durch Renate Valtin, wenn sie am Schluss dieses Absatzes feststellt: „Viel Resonanz in der Öffentlichkeit finden nach wie vor die Verfechter des „klassischen“ Legastheniekonzepts, die Legasthenie als spezielle Lese-Rechtschreib-Störung bei intelligenten Kindern definieren bzw. bei Kindern, bei denen eine Diskrepanz zwischen hohem IQ und schwachen Lese-Rechtschreib-Leistungen besteht. Die Legasthenie sei erkennbar anhand besonderer Fehler, der Reversionen (dies sind Verwechslungen spiegelbildlicher Buchstaben wie d-b, p-q oder Vertauschungen wie bei ie-ei), wobei angeborene bzw. ererbte Defekte des Kindes („Teilleistungsstörungen“) als Ursache angesehen werden. Das Konzept der klassischen Legasthenie ist jedoch weder sinnvoll noch brauchbar (s. auch Scheerer-Neumann 1997)“.

Ich gebe dazu eine ganze Passage auf Seite 26 wieder: „Man fragt sich, wieso das Funktionsmodell und das klassische Legastheniekonzept sich nach wie vor so großer Beliebtheit erfreuen, denn viele Gruppen berufen sich darauf, so zum Beispiel der „Bundesverband Legasthenie“, eine Interessenvertretung von Eltern „legasthenischer“ Kinder, aber auch Therapeuten und Lehrer. Dieses Konzept hat einerseits eine entlastende Funktion für die Beteiligten, Lehrer/innen, die sich auf Legasthenie, Teilleistungsstörungen oder MCD (Minimale Cerebrale Dysfunktion) berufen, können sich von Schuldgefühlen befreien, wenn sie die Ursachen für schulische Leistungsprobleme in Defekten des Kindes sehen. Andererseits ist das medizinische Modell auch nützlich. En nützt Eltern, wenn sie bem Ausbleiben schulischer Hilfen eine außerschulische Therapie für das Kind aufgrund „visueller oder auditiver Differenzierungsschwächen“ oder anderweitiger „Teilleistungsschwächen“ finanziert bekommen.“

Und weiter: „Fruchtbarer für diagnostische und therapeutische Zwecke erscheint die Erklärung der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten innerhalb eines Ansatzes, der das dynamische Wechselspiel sozial-familiärer, individuell-kognitiver und schulischer Faktoren berücksichtigt. LRS wird im Sinne Bergks nicht als Lernbehinderung, sondern als Behinderung des Lernens, nicht als Beeinträchtigung der Lernfähigkeit, sondern als Beeinträchtigung der Lernmöglichkeiten angesehen (Bergk 1980).“

Sigrun Richter schreibt sogar, Seite 46: „Diese Versuche – nämlich die Leseschwierigkeiten im Rahmen des Konstrukts „Legasthenie“ mit Funktionsstörungen zu erklären – können als gescheitert angesehen werden.“ Wenn ich im Internet nach Legasthenie suche, gewinne ich allerdings diesen Eindruck nicht. Die weit überwiegenden Fundstellen betreffen den medizinischen Ansatz.

Eine weitere interessante Feststellung, die mit meinen Erfahrungen übereinstimmt, zieht sich durch das Buch: Sigurn Richter schreibt auf Seite 50: „… dass sich Kinder gleichen Lebensalters auf unterschiedlichen Stufen befinden können und dass sie unterschiedlich viel Zeit brauchen, um die nächste Stufe zu erreichen.“ Später heißt es: „Es gibt keine allgemein gültigen Werte, wie lange ein Kind auf einer Stufe verbleibt, bis es den Sprung zur nächsten schafft.“ Und: „Leseschwierigkeiten lassen sich also unter der Perspektive der Entwicklungsmodelle zunächst als Verzögerungen im Lernprozess beschreiben, die sich allerdings zu Entwicklungsstörungen auswachsen können, wenn die Regeln des Entwicklungsprozesses nicht beachtet werden.“

Karin Olesch zitiert dazu eine These von Renate Valtin, nämlich „dass legasthenische Kinder auf unteren Ebenen der Schriftsprachentwicklung stehen geblieben sind, weil sie größere Hürden zu überwinden haben“ und die Lernanforderungen, die an die gesamte Klasse gestellt werden, keine optimale Passung mit ihren Lernvoraussetzungen haben.

Es gibt in diesem Buch nur einen Punkt, den ich nicht verstanden habe: Karin Olesch schreibt über die Bemühungen, ein Einstiegskonzept von der Sprache zur Schrift zu finden, und stellt dazu auf Seite 221 fest: „Der seit 1997 in Bayern durchgeführte Schulversuch „Phonetisches Schreiben“ versucht, diesem Ansatz gerecht zu werden. Im Mittelpunkt stehe daher die Hinführung aller Schüler zur Einsicht in die Struktur der Schriftsprache, um so Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorzubeugen.“ Und dann etwas später weiter: „Gerade die beim freien Schreiben entstandenen Produkte sind wertvolle Diagnoseinstrumente für die Lehrkraft, die nicht Defizite aufzeigen, sondern den erreichten Entwicklungsstand. So können gezielt Fördermaßnahmen für jedes einzelne Kind festgelegt werden, damit Lernblockaden vermieden werden und späteren Lernstörungen vorgebeugt wird. Da der individuelle Förderbedarf besonders deutlich wird, kann eine optimale Passung zwischen der Aneignungsstufe und dem Lernangebot erfolgen.“ Was dazu die Lehrer in der Praxis sagen, das würde mich interessieren. Ich habe den Eindruck, dass man es mit dieser Methode den Schülern zunächst zwar leichter macht und schnellere Erfolge erzielt, aber das geht wahrscheinlich zu Lasten vieler Kinder, die den Umschwung zur richtigen Schreibweise nicht schaffen.

Ulrike Passauer, Hedwig Rauch, Rita Schaller-Tzschope und Martina Oberhofer schreiben allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ins Stammbuch: „Ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Ziel beim Lesenlernen ist die Motivierung bzw. die Erhaltung der Freude am Lesen durch ein vielfältiges Angebot an Lesestoff (Seite 204).“ Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, und ich weiß, dass ich damit nicht alleinstehe!

Gloss, Werner - Auf Abwegen

Gloss, Werner – Auf Abwegen

Werner Gloss – Auf Abwegen – Wenn Jugendliche kriminell werden – Ch. Links Verlag – 2018 – ISBN 978-3-96289-017-9

Ein Aufklärungsbuch für Eltern – das ging mir beim Lesen durch den Kopf. Eltern von Heranwachsenden kann dieses Buch sehr empfohlen werden, auch wenn keine dunklen Wolken am Horizont sind. Die Sensibilität für alltägliche Geschehnisse zu Hause und im familiären Umfeld wird erhöht. Es ist beeindruckend, wie einfühlsam der Autor die Geschichten von Jugendlichen erzählt. Es wird nicht nur die Tat beleuchtet, sondern auch Hintergründe und Aktionen, die sich daraus ergeben. Eltern erhalten praktische Ratschläge, für den Fall, dass „die Welt aus den Fugen gerät.“ In einem Beispielfall wird geschildert, wie die Rechthaberei der Eltern erst dazu geführt hat, dass der Sohn endgültig auf Abwege kam. Das Buch zeigt, dass es nicht darauf ankommt, zu bestrafen, sondern dass den Jugendlichen Grenzen aufgezeigt werden müssen. Die Wert- und Normverschiebungen, die sich bei Jugendlichen manchmal entwickeln, sind zu korrigieren. Der Bericht eines Sozialarbeiters beleuchtet praktische Fälle aus einer ungewohnten Perspektive. Der Autor räumt mit der weitverbreiteten Ansicht auf, dass Kriminalität vererbt wird.

Juristische Fachausdrücke werden anschaulich und sehr verständlich erklärt. Wenn die juristischen Bücher, die ich im Studium lesen musste, nur halb so fesselnd geschrieben worden wären wie diese Erläuterung des Jugendstrafrechts, hätte mich die Juristerei sicher mehr interessiert. Allein die für viele sicher neuen Einsichten in die Polizeiarbeit machen das Buch schon lesenswert.

Zum Schluss konfrontiert der Autor den Leser mit einem Brief an „einen Zeitgenossen“. Das Thema ist nicht nur eines für betroffene Familien, sondern geht die ganze Gesellschaft an. Der Mensch ist nicht schwarz oder weiß. „Es sind die unterschiedlichsten Farb- und Grautöne, die eine Person ausmachen.“

Hengstschläger, Markus - Die Durchschnittsfalle

Markus Hengstschläger, Die Durchschnittsfalle – Gene – Talente – Chancen, Ecowin Verlag Salzburg, 2012

Das Buch macht Mut, von der Norm abzuweichen, und ist schon deshalb eine empfehlenswerte Lektüre. Es ist verständlich geschrieben, spannend und er- bzw. einleuchtend. Der Autor überzeugt mit guten Beispielen von seiner These, dass der „Durchschnitt die größte Gefahr für eine erfolgreiche Zukunft ist“.

Der Autor sagt wörtlich (Seite 175): „Jeder Mensch weist individuelle Begabungen auf. Der Mensch hat aber auch das Recht, seine Talente zu ignorieren beziehungsweise eventuell fehlende Leistungsvoraussetzungen durch größeren Einsatz, mehr Begeisterung und andere Begabungen zu kompensieren.“ Talente, so der Autor, kann man nicht messen. Messen kann man nur den Erfolg. Und der muss immer hart erarbeitet werden, ganz gleich, wie groß oder evtl. auch kleiner das betreffende Talent ist. „Üben, üben, üben“, rät der Autor auf Seite 70. Und das gilt meiner Meinung nach auch dann, wenn man Lesen lernen will.

Und diese Passage hat mich als Lesemotivationstrainer besonders fasziniert. Der Autor meint – allerdings ganz generell – auf Seite 71: „Zurzeit hat sich so etwas wie eine genetische Ausrede bei vielen Menschen manifestiert, und keiner traut sich so richtig dagegenzusprechen. Auch deshalb nicht, weil man diese kleine, aber entscheidende Ausrede ja in so bequemer Weise selbst gerne hin und wieder zur Anwendung bringt.“ Und das erinnert mich ganz stark an viele Beiträge zum Thema Legasthenie im Internet oder in der Literatur. Aber nur 50 % unserer Intelligenz, so der Autor auf Seite 42, sind genetisch bedingt. Seite 76: „Der Mensch ist stets ein Produkt der Wechselwirkung zwischen Genetik und Umwelt.“ Eine Passage (Seite 90) hat mir ebenfalls sehr gut gefallen, ich kann da nur voll zustimmen: „Wir haben uns bereits darauf geeinigt, dass „Üben, üben, üben“ unverzichtbar für die Umsetzung von besonderen individuellen Leistungsvoraussetzungen in Erfolg ist. Einerseits müssen dafür individuelle Leistungsvoraussetzungen erst einmal entdeckt werden. Und andererseits ist nun auch klar, dass negativer Stress, ausgelöst etwa durch den Druck überehrgeiziger Eltern oder Trainer, theoretisch auch zu epigenetischer „Falschverwendung“ des vorhandenen genetischen Repertoires führen kann. (Anmerkung: Alle unsere Zellen besitzen alle Gene. Bei der Epigenetik geht es um die Spezialisierung der Zellen. Anders ausgedrückt, welche Gene der einzelnen Zellen abgeschaltet sind, also nicht verwendet werden.) Viele aktuelle Forschungsergebnisse in der Epigenetik betonen doch eigentlich, dass die Umsetzung besonderer Leistungsvoraussetzungen in Erfolg nicht extrinsisch erzwungen werden kann. Es muss das intrinsische Interesse von Kindern, ihre Talente in Erfolg umzusetzen, in einem psychisch positiv belegten Umfeld unter für das Kind erfreulichen Bedingungen (Spaß an der Umsetzung, Neugier wecken, Schmerzfreiheit etc.) entfacht werden.“ Genau so ist unser Lesemotivationstraining! Auch ein Grund, weshalb mir das Buch so gut gefällt. Es macht auch Mut, weiter Lesen zu lehren.

Noch drei besonders schöne Zitate:

Auf Seite 29 wird Josef Reichholf zitiert: „Wer immer nur das Gleiche lernt und auf althergebrachte Weise denkt, wird nicht weiterkommen – persönlich nicht, aber auch nicht im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften.“

Seite 63: „Wer sich traut, eine neue individuelle Perspektive zuzulassen, ja einzuladen, Kritik zu üben, erhält die unverzichtbare Chance auf neue Kombinationen und Ansätze.“ Das sollten sich viele Mächtige zu Herzen nehmen. Das würde uns aus mancher sogenannten Alternativlosigkeit herausführen.

Auf Seite 167 wird Prof. Anton Zeilinger zitiert: „Die bestbezahlte Berufsgruppe eines Landes sollten seine Pädagogen sein.“ Ja, in die Zukunftsfähigkeit der Jugend, die auch unsere Zukunft mitbestimmt bzw. gestaltet, müsste der Staat – müssen wir – mehr investieren. Ich investiere Zeit in dieses Thema mit meinem Projekt „Der Lesekoch“.

Markus Hengstschläger ist Universitätsprofessor für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien.

Hesse, Kerstin - Tandem-Lesen

Hesse, Kerstin – Tandem-Lesen

Kerstin Hesse – Tandem-Lesen: Aktivierung der Potentiale heterogener Lerngruppen – Verlag Dr. Müller – 2008 – ISBN 978-3-639-06703-3 – 49,00 Euro

Der Titel hat mich neugierig gemacht, weil ich mir für mein Projekt „Schüler trainieren Schüler“ nützliche Informationen versprochen habe. Bei der Bestellung hatte ich nicht auf den Preis geachtet. Als ich dann bei der Lieferung des kleinen Bändchens von rund 40 Seiten den Preis von 49,00 Euro hinnehmen musste, war ich doch etwas verärgert.

Die Einleitung ist getränkt mit Zitaten aus der Wissenschaft, die teilweise auf Praktiker wie mich einfach trivial und schon fast lächerlich wirken. Beispiel: „Denn wenn man wie Füssenich Schriftsprache als eine ´besondere sprachliche Funktion´, deren Erwerb einen Teil der sprachlichen und kognitiven Entwicklung darstellt´ versteht, so entsteht die Annahme, dass das Lesen für diese Sch. (Anm.: Schüler mit Förderbedarf) eine besondere Herausforderung darstellt.“

Man wird informiert, dass Lesen gleich Verstehen ist. Das finde ich auch richtig. Dass „sinnentnehmendes Lesen daher streng genommen eine Tautologie“ sei, das werde ich in meinen Elternabenden zitieren. Die Autorin: „Damit ist Lesen … keineswegs nur ein technisches Aneinanderreihen von Graphem-Phonem-Korrespondenz.“

Immer wenn es um die Praxis geht, finde ich das Büchlein dann doch ganz informativ und verständlich. Es ist z.B. gut zu wissen, dass man schon 2008 erkannt hat, dass Kinder mit schlechten Lernvoraussetzungen weniger von offenen und indirekten Lernarrangements haben. „Sie lernen besser in klar strukturierten und kleinschrittigen geleiteten Unterrichtsformen.“ So berichtet die Autorin beispielsweise aus einer Studie, die besagt, dass Lautleseverfahren mit Anleitung und Feedback sehr viel mehr Fortschritte bewirken als offene Fördermaßnahmen, wie beispielsweise freie Lesestunden.

Dass ein direkter Zusammenhang von Leseflüssigkeit und Textverstehen besteht, ist sicher richtig. Aber ich stelle bei meinen Schülern fest, dass sie den Text auch dann verstehen, wenn sie extrem langsam lesen. Die Sinnentnahme geht verloren, wenn sie zu schnell lesen.

Beim Lautleseverfahren werden zwei Formen, die auch kombiniert werden können, unterschieden:

Repeated Reading – der zu fördernde Schüler liest den Satz so lange, bis er ihn flüssig lesen kann.

Assisted Reading – Tutor und Schüler lesen gemeinsam (Choral Reading, Paired Reading) oder der Tutor liest vor und der Schüler wiederholt.

Ich zitiere eine Passage auf Seite 9: „Wenn Lernen einen aktiven Aneignungsprozess voraussetzt, kann ein erfolgreicher Leseunterricht nur gelingen, wenn Kinder zu dieser Form von Aktivität motiviert sind. Es ist also wichtig, eine Lernform zu finden, bei der sie die Tätigkeit selbst steuern und eigene Ziele bestimmen können. Ihnen muss die Funktion und der Nutzen von Schriftsprache für ihre persönlichen Interessen bewusst werden, damit sie sich in und auch außerhalb der für den Leseunterricht vorgesehenen Unterrichtszeit der Schrift zuwenden.“ Na ja, so etwas hört man heute immer wieder. Nach meiner Erfahrung ist nur der erste Satz richtig. Die Motivation muss nicht unbedingt derart rational, wie oben beschrieben, begründet sein. Oft reicht schon die Erkenntnis, dass man einen Partner hat, der einen versteht und einem hilft. Und das ist beim Tandem-Lesen oder meinem Projekt „Schüler trainieren Schüler“ allermeist der Fall.

Die Projektdokumentation finde ich gelungen, und ich greife ein paar Punkte daraus auf.

Beim Tandem-Lesen wird zwischen Tutor und Schüler ein Stopp-Zeichen vereinbart, dass immer dann gebraucht wird, wenn sich der Schüler verliest.

Korrigiert sich der Schüler von selbst, ist das ein gutes Zeichen. Das ist auch meine praktische Erfahrung.

Interessant ist, dass die Schüler das Lesen mit einem Diktiergerät aufnehmen und dann abhören. Ich nehme zwar meine Schüler beim Ersttraining auf, um daraus meine ersten Fördermaßnahmen abzuleiten, aber ich werde demnächst meinen Schülern – mit größtmöglicher Feinfühligkeit – ihre Leseleistung per Diktiergerät vorführen. Im Vergleich zur Aufnahme beim Ersttraining könnte das sogar ermutigend wirken.

Die Autorin betont die Wichtigkeit des räumlichen Abstands der Lese-Tandems. Bei meinen Projekten sitzen die Tandems meist sehr eng beieinander. Das war bisher nur in Ausnahmefällen ein Problem.

Die Autorin berichtet, dass es für einige Schüler problematisch war, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der sich im Leistungsniveau unterscheidet. Bei meinem Training, bei dem Acht- oder Neuntklässler mit Fünftklässlern lesen, ist das kein Problem.

Beim Projekt der Autorin wird auch mit Antolin am Computer gearbeitet. Sie berichtet, dass die Motivation, am Computer zu arbeiten, sehr groß ist. Ich kann das nur bestätigen.

Bei Wörtern, die beide nicht kennen, wird der Einsatz von Wörterbüchern empfohlen. Das werde ich bei meinem Projekt auch einführen.

Nach Abschluss der Lektüre war ich dann doch versöhnlicher gestimmt, denn ich konnte die Ausführungen mit meinem Projekt „Schüler trainieren Schüler“ abgleichen. Wer sich für Tandem-Lesen interessiert und wen die 49 Euro nicht schmerzen, ist gut bedient. Der Projektbericht ist hilfreich.

Kaube, Jürgen - Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?

Kaube, Jürgen – Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? – ROWOHLT – Berlin, 2019

Die spannende Einleitung beginnt mit Naina, die Gedichtanalysen in vier Sprachen schreiben kann, aber in der Schule nichts über Steuern, Miete und Versicherungen gelernt hat. Es geht dann um Pisa, um die Folgen, dass es immer mehr um Kompetenzen und weniger um Können und Wissen geht, um die Einzugsgebiete der Schulen und wie sich die auf die Schulerfolge auswirken, um Reformen wie „Schreiben nach Gehör“ und um die Reformpädagogik. Mir gefällt besonders der Satz: „Unterricht soll es den Schülern nicht leichtmachen. Denn er dient der Übung, Schwierigkeiten zu überwinden.“ Das erste Kapitel macht neugierig. Noch ein Zitat: „Und entscheidend ist auch nicht, dass Stunden ausfallen, sondern was geschieht, wenn sie stattfinden.“

Im 2. Kapitel stellt der Autor dar, dass die Schule vergeblich versucht, unsere gesellschaftliche Zukunft zu sichern. Er beschäftigt sich mit Bildung und dem wirtschaftlichen Erfolg der Gebildeten. Mehr Bildung, dafür gibt es Konsens. Bildungspolitisch kontrovers aber wird es, wenn gefragt wird, wie die Schulen ihre Aufgaben erfüllen sollen. In der Schule lernt man nicht fürs Leben, sondern für die Schule, was sich dann aber im Leben auszahlt. Es wird viel vergessen, und zwar in allen Fächern, wenn es nicht ständig wiederverwendet wird. Der Autor fragt: „Was aber honoriert der Arbeitsmarkt dann an erworbenen Bildungsabschlüssen, wenn sie nur verblasste Kenntnisse dokumentieren, von denen drei Viertel nicht einmal für die jeweiligen Stellen nützlich wären? Die Antwort ist, dass er die Intelligenz und den Fleiß derjenigen honoriert, die sich in der Lage zeigten, all die Prüfungen zu bestehen, die für den jeweiligen Abschluss erforderlich waren.“ Ganz wichtig ist auch der gut erläuterte Hinweis, dass sozialer Aufstieg davon abhängt, ob es geeignete Stellen gibt und „nicht von einem inneren Kapital der Absolventen.“

Kapitel 3 kreist um die Aussage: „Die Bildungspolitik kann die Grundschulen stärken und in Vorschulerziehung investieren, um krasse Ungleichheiten aufgrund unterschiedlicher Familienhintergründe zu dämpfen. Sie kann sich aber nicht als die eigentliche Sozialpolitik darstellen und behaupten, die Schule eigne sich dafür, der Ort des Ausgleichs jedweder gesellschaftlicher Asymmetrien zu sein.“ Deswegen ist das Kapitel auch überschrieben: „Was von der Schule vergeblich verlangt wird: sozialer Aufstieg für alle“. Der Autor beschreibt auch die Zwickmühle, in der sich die Lehrer befinden. Sie sollen nämlich so unterrichten, dass alle die gleichen Chancen haben. Sie sollen Nachteile ausgleichen. Aber die Lehrer sollen andererseits jedem einzelnen Kind gerecht werden, also die Individuen fördern. Und die Schule kann auch nicht das soziale Umfeld, in das die Schüler eingebunden sind, ausblenden.

Kapitel 4 – Was die Schule kann: Denken lehren. Ein Lesevergnügen! Ich fasse mit einem Zitat zusammen: „Das Denken folgt dem Wissen, das Können dem Geübthaben. Lernen ist Arbeit, Umgang mit widerständigen Materialien.“

Kapitel 5 ist mein Lieblingskapitel: „Was die Schule muss: Lesen, Schreiben, Rechnen unterrichten.“ Was ich immer mit „auf Sand bauen“ bezeichne, wenn die Grundlagen nicht beherrscht werden, formuliert der Autor so: „Man muss das zweite Stockwerk nicht verschönern, wenn es keine Treppe gibt, und man braucht keinen Treppenausbau, wenn das Haus gar nicht betreten werden kann.“ So wird bei uns rund ein Fünftel der Grundschüler, die nicht richtig lesen können, in den weiterführenden Schulen mit neuen Fächern konfrontiert, in denen sie ohne diese Fähigkeit nicht auskommen können. Der Autor betont die Notwendigkeit, die Grundschulen besser auszustatten. Denn der Aufwand, etwas wiedergutzumachen, was anfänglich versäumt wurde, ist erheblich. Das Zitat von Lehrern weiterführender Schulen kann ich aus der Praxis bestätigen: „Gebt es (das Geld für Bildung) früh aus. Schickt uns Kinder, die lesen können.“ Der Autor weist auch nach, dass es unsinnig ist, schon in der Grundschule Englisch zu lehren. Die Zeit fehlt für Deutschstunden, was man auch in Blogbeiträgen von mir lesen kann. Der Autor fragt, warum man von der bewährten Methode des Abschreibens von der Tafel wegging. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen der sogenannten „kind-zentrierten Pädagogik“ insbesondere am Beispiel „Schreiben nach Gehör“. Er stellt klar, dass der Reformvorschlag nicht von einem Missstand bei den Rechtschreibleistungen ausging, „sondern von einer gefühlten Differenz zwischen wirklichem Unterricht und vorgestelltem Unterrichtsideal.“ Er sagt, dass das Ziel des frühen Deutschunterrichts nicht sein kann, kreativ zu schreiben, sondern eine Technik zu erwerben, die der Verständigung und dem lesenden Zugang zur Welt dient. Das entspricht genau der Erfahrung, die ich in jetzt fast zehnjähriger ehrenamtlicher Praxis in Grund- und Mittelschulen gemacht habe. Als Lesetrainer gefallen mir besonders die Ausführungen zu den Lesestrategien, die ich in der Praxis bisher auch noch nie verstanden habe. Ich lese jeden Text mit der gleichen Strategie. Ich dachte mir schon immer, dass man solche Strategien nur brauche, wenn man nicht sehr gut lesen könne. Ein abschließendes Zitat aus diesem Kapitel: „Die Schule (hier die Grundschule) hat vielerorts den Sinn für Wiederholung, Übung, Einübung verloren. Wo immer jemand sie verlangt, regt sich der Protest, das sei nicht kreativ, sondern autoritär und ´old style´, das sei nicht individuell, nicht kindgerecht, nicht selbstwirksam und irgendwie schön.“

Zum Kapitel 6 – Der Sinn von Prüfungen – nur ein Zitat: Die Probleme sind … nicht in erster Linie die Noten und ihre Diagnosedefizite. Das Problem sind gedankenlose Prüfungen und Prüfungen, aus denen nichts folgt, außer der Note.

Im Kapitel 7 – Die Freiheiten des Unterrichts – wird u.a. die Frage aufgeworfen, warum in jeder Fremdsprache Vokale gelernt werden, nur nicht im Deutschen, weil man meint, die Wörter wären eine Selbstverständlichkeit. Aber in Diktaten erweist sich dann das als nicht gegeben. Aber, so der Autor, das nicht Selbstverständliche wird nicht geübt, sondern das Diktat wird abgeschafft. Der Autor setzt sich auch noch einmal mit dem schülerzentrierten Unterricht auseinander. Es komme vielmehr darauf an, Schwierigkeiten interessant zu machen und zu lehren, dass man bei den Sachen verweilen muss, damit sie einem etwas sagen.

Im Kapitel 8 geht es um die Befreiung von Digitalisierungsfantasien. Hier fragt der Autor u.a., ob sich ein intelligenter Umgang mit dem Internet überhaupt vom intelligenten Umgang mit irgendetwas anderem unterscheidet. Zitat: „Der Begriff ´Medienkompetenz´ suggeriert, dass Schüler selbst entscheiden können, was aus dem Chaos der Googeltreffer wert ist, weiterverarbeitet zu werden. Aber das gelingt den wenigsten, und die, die es schaffen, schaffen es nicht aufgrund von Medienkompetenz, sondern weil sie in der Sache Bescheid wissen, weil sie nachgedacht haben, Phrasen erkennen können, über gesunden Menschenverstand verfügen.“ Der Autor stellt fest: „Überraschenderweise finden sich auch ohne entsprechenden Schulunterricht und ohne digitalisierte Schule die meisten Berufstätigen unschwer mit diesen Geräten zurecht.“ Interessant ist die Beschreibung des Buchs „Coden mit dem Calliope mini“ aus dem Cornelsen Verlag.

In den Kapiteln 9 und 10 geht es darum, wovon man die Schule befreien muss: von Lehrerillusionen und vom Zentralismus. Dazu gehört z.B., dass die Lehrkraft ihren Unterricht an fünfundzwanzig unterschiedliche Lernstände und Unterstützungsbedürfnisse anpassen soll, und zwar kontinuierlich, bei gutem Lernklima und unter Erreichen bestimmter unabdingbarer Lernziele. Es geht auch um den Frontalunterricht, der abgelöst werden soll, weil die Schüler selbst herausfinden sollen, was interessant ist und wann sie welchen Lernfortschritt verwirklichen. Sehr instruktiv ist die Darstellung des Beispiels eines Lehrplans.

Kapitel 11 – Schüler sind Kinder, Kinder sind Schüler – Die meisten Unterschiede zwischen Schülern gehen darauf zurück, dass die Schüler schon sozialisiert und auf bestimmte Weise erzogen sind, wenn sie in der Schule ankommen. „Vor allem der Sprachgebrauch der Eltern führt zu erheblichen Unterschieden.“ Beschrieben werden die gesellschaftlichen Veränderungen, die auf die Schule einwirken. Die Schule kann auch nicht „etwas wegerziehen, was Erwachsene täglich als normal vorführen“.

In den Kapiteln 12, 13 und 14. geht es darum, was zu tun ist: Lehrerbildung, Wettbewerb, Erziehung. Die drei Kapitel runden das Buch ab und zeigen, was geändert werden müsste. Als Praktiker habe ich auch diese drei Kapitel gerne gelesen, Selbsterkanntes bestätigt und Anregungen bekommen.

Klicpera/Schabmann, Gasteiger-Klicpera, Legasthenie - LRS

Klicpera/Schabmann/Gasteiger-Klicpera – Legasthenie – LRS – 4. Auflage, 2013 – Reinhardt UTB

Das Buch war ein Zufallsfund beim Stöbern in einer Buchhandlung. Da ich die Namen Klicpera und Gasteiger-Klicpera schon oft in Zitaten gelesen habe, war ich interessiert. Eine Passage im Vorwort hat mich dann zum Kauf bewogen: „In der pädagogischen Diskussion sowie in der Deutschdidaktik wird vorwiegend der Begriff Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten benutzt und als sinnvoll erachtet, weil damit akzentuiert wird, dass es sich dabei nicht um eine Störung handelt, sondern um eine Schwierigkeit, die durch adäquate Förderung und Unterstützung der Kinder behoben werden kann. … Allerdings ist uns auch bewusst, dass weder in der Ausbildung der Lehrer noch in der Organisation der Rahmenbedingungen des Unterrichts die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass diese Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens auch tatsächlich im Unterricht möglich ist.“

Es wird im Vorwort weiter zum Ausdruck gebracht, dass es bei der Förderung keiner Unterscheidung zwischen LRS und Legasthenie, die aus dem medizinischen Bereich kommt, bedarf.

Das Buch richtet sich an Lehramt-, Pädagogik- und Psychologiestudenten, will aber auch Lehrern einen Überblick über die Prozesse des Lesens und Schreibens verschaffen. Es ist auch für mich als Praktiker interessant, wenngleich auch manchmal anstrengend, das Werk zu lesen. Das trifft zum Beispiel auf die Kapitel 1 und 2 zu, in denen es um die Entwicklung des Lesens geht. Da ich mich in meiner Förderpraxis in erster Linie für die Verbesserung der Lesefertigkeit bzw. -kompetenz einsetze, gehe ich auf die Ausführungen zum Rechtschreiben hier nicht ein.

Im Kapitel über das Leseverständnis (Kapitel 3) wird u.a. ausgeführt, dass die basale Lesefertigkeit nicht die einzige Einflussgröße des gesamten Prozesses ist. Amüsant finde ich Formulierungen wie z.B.: „Der Einsatz dieser Fertigkeiten (Anm.: Es geht um die differenziert vorher aufgeführten Komponenten des Leseverständnisses) setzt allerdings voraus, dass der Leser auch immer ein „strategischer“ Leser ist, der es versteht, seine kognitiven Ressourcen aufmerksam zu orchestrieren.“

Im Kapitel 4 wird die Geschichte des Lese- und Schreibunterrichts mit den verschiedenen Vorgehensweisen anschaulich erläutert. Ich kannte als Quereinsteiger nur Teile davon. Zitiert wird eine Untersuchung von Schründer-Lenzen, die zu dem Ergebnis kommt, dass im Anfangsunterricht eine systematische Instruktion besonders wichtig sei, da insbesondere leistungsschwache Schüler auf einen gut strukturierten und systematischen Unterricht angewiesen sind. Ich finde, dass diese Erkenntnis vielen modernen Pädagogen nicht bewusst ist. Ein Satz ist ganz besonders zu unterstreichen: „Der entscheidende Faktor für den Lernerfolg der Kinder ist daher nicht so sehr die Methode, sondern die Unterrichtsqualität.“ Der Lehrer spielt also die wichtigste Rolle!

Und mit folgender Passage fühle ich mich (mit meinem Übungssystem) richtig wohl: „Andere Kinder jedoch – und das trifft vor allem für die schwächeren zu – benötigen weiterhin explizite Instruktion der Buchstaben-Laut-Korrespondenzen, mehr Übungszeit für das Lesen und genügend einfache Texte und Materialien, um den Zusammenhang zwischen Buchstaben und Lauten einzeln zu vertiefen, kleinere Einheiten zu wiederholen und viel Übung, eventuell auch die Teilung längerer Worte in Silben, um das Gedächtnis zu entlasten und die Worte untergliedern zu können.“

Im Zusammenhang mit dem phonologischen Bewusstsein steht auf Seite 102: „Wenn nicht von Anfang an eine klarere Bewusstheit über die zu meisternde Aufgabe besteht, versäumen die Kinder wesentliche Schritte.“ Wie wahr, aber wie oft wird das in der Praxis nicht beachtet!

Auch folgende sehr zu begrüßende Feststellung (Seite 103) stellt sich in der Praxis aber leider oft nicht ein: „Die zweite Klasse wird dabei vielfach als eine Art Übergangsklasse betrachtet – als letzte Chance für die Kinder, das bisher noch nicht sicher Beherrschte aufzuholen, bevor dann das Lesen nicht mehr als Lerngegenstand, sondern als Instrument zum Lernen im Vordergrund steht (Snow et al. 1998).“ In Mittelschulen haben 20 bis 30 Prozent der Schüler Leseschwierigkeiten.

Für Trainer wichtig ist folgender Satz auf Seite 104, den ich aus meiner Praxis nur bestätigen kann: „Ein kritischer Bestandteil solcher Übungen (Anm.: lautes Lesen bzw. Mitlesen) ist dabei die Fehlerkorrektur. Diese soll nicht zu schnell erfolgen, damit der Schüler selbst noch eine Möglichkeit hat, seinen Fehler zu korrigieren. Auch ist ein bloßes Verbessern durch Aussprechen des richtigen Wortes durch den Lehrer nicht günstig. Besser ist es, die Schüler selbst korrigieren zu lassen und ihnen dabei Hinweise bzw. Hilfen zu geben (Reitsma 1988).

Beschrieben werden im 4. Kapitel auch weitere Techniken der Leseförderung, z.B. das wiederholte Lesen, das Echolesen (Lehrer liest vor, Schüler wiederholt) usw.

Neu war für mich der Begriff „invented spelling“ oder auch „selbst erfundene Rechtschreibung“ (Seite 105 f). Ich kenne das unter den Begriffen „freies Schreiben“ oder „lautgetreues Schreiben“. Als Argument dafür wird angeführt, dass es zu einer größeren Sensibilität für die Lautstruktur der Sprache führt. Das haben mir auch schon Lehrer gesagt, die diese Methode verteidigen. Im Buch werden dazu Untersuchungen zitiert. Ein Vorteil der Methode ist, dass die Kinder schon sehr bald Geschichten schreiben können. Ich halte die Methode aber nicht für zielführend im Sinne der Rechtschreibung.

Gut gefallen hat mir die Passage auf Seiten 108/109, die sich fast wie eine Reminiszenz an gute alte Lernzeiten erinnert: „Weiterhin muss man berücksichtigen, dass noch am Ende der ersten Klasse Kinder recht viele Wiederholungen (wenigstens etwa zehn Wiederholungen) beim Lesen brauchen, damit sie sich die Schreibweise eines Wortes merken können.“

Besonders interessant ist das Kapitel 4.6 zur Unterrichtsorganisation. Dort wird auch der Einsatz von Tutoren beschrieben. Als mögliche Tutoren werden genannt: Schüler höherer Klassen, Studenten, Mitglieder der lokalen Gemeinde. Die Tutoren sollen eine Einführung bekommen. Es soll eine detaillierte Anleitung verfasst werden. Zusätzlich sollten die Tutoren von einem Lehrer oder anderen Spezialisten aus der Schule begleitet und supervidiert werden. Schade nur, dass in den Schulen kaum Zeit vorhanden ist, eine solche Unterstützung zu geben. Die Schulämter wären hier gefordert. Mein Traum ist, dass diese Unterstützungsmöglichkeiten ganz offiziell in den Lehrplan mit aufgenommen werden. Warum können die Schulbehörden nicht zugeben, dass die Schulen Hilfe brauchen, und diese Hilfe entsprechend fördern?

Im Kapitel 5 geht es dann um die Eltern. Vieles, was da an Fördermöglichkeiten besteht, sind natürliche Verhaltensweisen in intakten Familien. Aber die Wichtigkeit der beschriebenen Maßnahmen ist nur zu unterstreichen. Das Kapitel ist für Trainer sehr hilfreich. Besonders gefallen hat mir die Passage (Seite 123), wo eine Partnerschaft zwischen Schule und Eltern gefordert wird. Beklagt wird, dass die Eltern nur selten Hilfestellung für die Begleitung der Hausübungen erhalten. Demnach trifft mein Lese-Hörbuch also genau ins Schwarze. Ich überlege mir, ob ich eine schriftliche Vereinbarung bezüglich der Förderung einzelner Schüler mit den Eltern und evtl. sogar den Lehrern treffen sollte.

Kapitel 6 behandelt sehr ausführlich die Definition, Häufigkeit und Prognose von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.