Zum Modellprojekt FlowBY des bayerischen Kultusministeriums

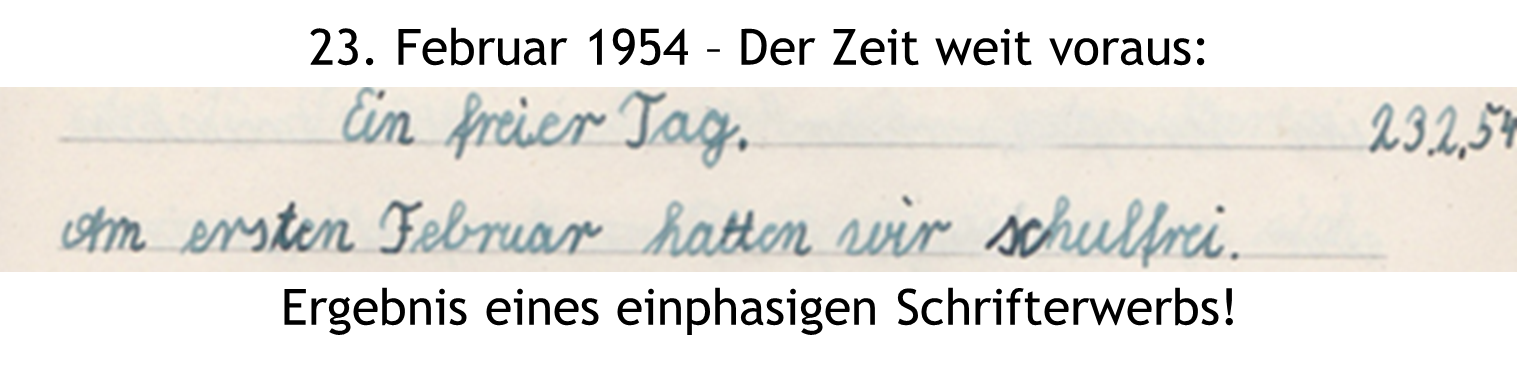

„Eva Odersky will nichts Geringeres als eine kleine Revolution im Schrifterwerb.“ So steht es auf der Internetseite der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. (Sie finden alle Links zu den Quellen am Ende des Artikels.) Dr. Eva Odersky begleitet im Auftrag des bayerischen Kultusministeriums das Modellprojekt „FlowBY“. Das Ziel ist der einphasige Schrifterwerb. Den halte ich für richtig. Mich wundert nur das Wort „Revolution“, denn so, nämlich einphasig, habe ich das Schreiben schon vor mehr als 70 Jahren gelernt, und zwar mit der Schreibschrift als Erstschrift. Das Schriftbeispiel ist aus der 3. Klasse:

Die „kleine Revolution“ soll sein, dass die Kinder aus der Druckschrift heraus – ohne eine Schreibschrift zu lernen – ihre eigene Handschrift entwickeln. In den Schulen werde die bayerische Druckschrift wie üblich in der ersten Klasse eingeführt. Dann würden die Kinder in der Entwicklung einer teilverbundenen Schrift begleitet werden, ohne eine formelle Schreibschrift erlernen zu müssen. So die Absicht.

Handschriften-Wirrwarr?

Frau Dr. Odersky kritisiert zu Recht einen Wirrwarr. Da gibt es eine Bandbreite von der Druckschrift, die man natürlich auch mit der Hand schreiben kann, bis zur lateinischen Ausgangschrift. Dazwischen gibt es eine Grundschrift eine Schulausgangsschrift und eine vereinfachte Ausgangsschrift. Schriftbeispiele hat meine Kollegin Melanie Knapp in einem Blog zusammengestellt. Um es ein bisschen komplizierter als nötig zu machen, gibt es in den Bundesländern verschiedene Einsatzszenarien. Und manche Schulen können zwischen verschiedenen Schriftarten wählen. In Bayern wird in der ersten Klasse derzeit die Druckschrift eingeübt, in manchen Ländern wird die Grundschrift verwendet, eine Druckschrift mit Verbindungsandeutungen. Welche Schreibprobleme bei den vereinfachten Schriftarten auftreten, kann man im Blog meiner Kollegin Dina Beneken nachlesen und bei Maria-Anna Schulze Brüning in ihrem Buch „Wer nicht schreibt, bleibt dumm“.

Entwicklung im Zeitablauf

„Seit wann gibt es denn die Diskussion oder Überlegung, ob die Schreibschrift überhaupt sinnvoll ist zum Schreibenlernen?“, fragt Martin Gramlich von SWR Kultur in einem Podcast mit Frau Dr. Eva Odersky. Antwort:

„Bis in die 80er-Jahre wurde Lesen mit Druckschrift gelehrt und Schreiben mit Schreibschrift. Und man war überzeugt, dann auch in den 80er-Jahren: Ohne Schreibschrift geht es nicht. Flüssiges Schreiben funktioniert einfach mit Schreibschrift. Und man hat dann gesagt, ok, wenn die Kinder dann Lesen und Schreiben können also im Prinzip irgendwann im zweiten Schuljahr, da fangen wir dann an, ihnen für flüssiges Schreiben eine Schreibschrift beizubringen.“

Gründe für den Abwärtstrend

In den 80er-Jahren wurde der Lese- und Schreibprozess zusammengelegt. Die Kinder mussten nun Druckschrift schreiben, was keineswegs so einfach ist, wie es aussieht und auch viel Übung erfordert. Gerade Linien sind einfach, sagen Logik und Wahrnehmung. Frau Schulze Brüning erklärt, dass die Motorik dazu „Nein“ sagt. Druckbuchstaben akkurat zu schreiben, erfordert Übung und Konzentration. Am schlimmsten ist, dass nach dem mühsamen Einüben der Druckschrift umgelernt werden muss. „Und jedes Umlernen, das heißt, ein Eingreifen in automatisierte Prozesse, ist ja bekanntlich ein Vielfaches schwieriger als ein Neulernen.“, schreibt Maria-Anna Schulze Brüning weiter.

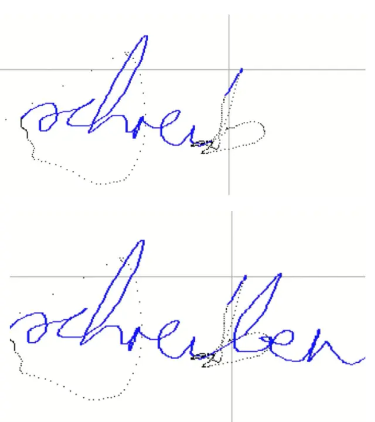

Auf der Internetseite der Universität findet man dazu ein überzeugendes Schreibbeispiel eines Jungen, der an dem Projekt teilnimmt:

Die Schüler schreiben im Projekt FlowBY auf Papier, das auf einem Grafiktablet liegt, über das alle Bewegungen digital erfasst werden, auch die in der Luft. Man sieht sehr schön, dass das Kind zuerst ein Druckbuchstaben-b in die Luft schrieb und dann erst das Schreibschrift-b auf Papier brachte. Was sagt das aus? Ich meine, dass es besser gewesen wäre, gleich die Schreibschrift zu erlernen, aber auch, dass der Junge die Schreibschrift nicht automatisiert hat. Der Schluss für mich ist nicht der, auf die Schreibschrift zu verzichten, sondern mit der Schreibschrift als Erstschrift zu beginnen. Frau Dr. Odersky dagegen will mit dem Beispiel zeigen, dass die Schreibschrift überflüssig ist und das flüssige Schreiben eher hemmt.

Die Umstellung in der Lehre in den 80er-Jahren hat auch den Leselernprozess negativ beeinflusst. Gelesen werden im ersten Schuljahr überwiegend Texte, deren Buchstaben die Kinder auch schon zu schreiben gelernt haben. Und erst nach einem Jahr sind alle Buchstaben bzw. Laute gelernt. Meine Generation konnte an Weihnachten des ersten Schuljahres lesen, das ABC war durch. Das Lesenlernen wurde nicht durch Schreibübungen gebremst. Als ich vor ein paar Jahren meinen ersten Erstklässler als Lesekind übernahm, war ich bass erstaunt über das, was ich bei der Vorbereitung auf die Leseförderung in seiner Fibel zu Kenntnis nahm.

Ergebnis der Umstellung der Lehre: Man übt im ersten Schuljahr die falsche Schrift ein und verschenkt beim Lesen viel Zeit, weil vernünftige Texte alle Laute brauchen.

Seit der Umstellung der Lehre geht es abwärts mit der Lese- und der Schreibkompetenz. Wobei die Schreibtabelle, mit deren Hilfe die Kinder sich Wörter, die sie noch nicht zu schreiben gelernt haben, für eigene Texte selbst zusammenstellen können, kräftig dazu beiträgt.

Berechtigte Kritik

Kritik am jetzigen System ist angebracht, da liegt Frau Dr. Odersky richtig. Es ist weder effizient noch effektiv, zwei Schriften zum Schreiben zu erlernen. Bei vielen Kindern ist es tatsächlich so, wie Frau Dr. Odersky ausführt, dass sie mit der zuerst erlernten Schrift, nämlich der Druckschrift, schneller und besser schreiben als mit der ungeliebten Zweitschrift, der Schreibschrift. Die Schreibschrift empfinden viele Kinder als aufgepfropft und überflüssig. Sie wird, so schreibt Maria-Anna Schulze Brüning, auch von vielen Lehrern als Stiefkind empfunden.

FlowBY

FlowBY ist eines der vielen Projekte, die das bayerische Kultusministerium seit einiger Zeit vorantreibt, um die Lese- und Schreibkompetenzen zu verbessern. Das Projekt sieht, so wie ich es verstanden habe, keine Änderung in der ersten Klasse vor. Da wird die Druckschrift eingeübt.

Wie man sich die Umsetzung in der zweiten Klasse vorstellt, zeigt folgende Passage aus dem Beitrag auf der Internetseite der Uni:

„Statt die Kinder zu trainieren, eine exakte Schreibschrift zu schreiben, sollten Lehrkräfte mit den Kindern daher ausprobieren, welche Art des Schreibens sich für sie eignet.“, empfiehlt Frau Dr. Odersky, und weiter: „Das geht gut über eine regelmäßige Schreibkonferenz in der Klasse: Alle schreiben das gleiche Wort und man schaut gemeinsam, wer welche Buchstaben wie geschrieben hat. So kann jedes Kind sich entscheiden, etwas zu übernehmen oder bei seiner Art zu bleiben.“

Anhängern der Reformpädagogik geht das sicher runter wie Öl. Aber Kinder sind keine Experten, die beurteilen können, welche Schriftvariante auf Dauer besser ist. Gerade am Anfang wäre eine gezielte Anleitung wichtig, um Fehlentwicklungen, die später nur schwer korrigierbar sind, zu vermeiden. Meine Handschrift ist das Ergebnis von gezielter Anleitung und jahrelanger Praxis. Ich sehe beim Rückblick in alte Unterlagen, dass es die größten Änderungen im Studium und im Berufsleben gab. Meine individuelle Schrift habe ich nicht konstruiert. Sie hat sich nach und nach so ergeben. Auch wenn ich nicht alle Buchstaben verbinde, das schwungvolle, flüssige und doch lesbare Schreiben hätte ich nie ohne die Schreibschrift erwerben können. Beim Wort „schreiben“, das Frau Dr. Odersky zum Beweis ihrer These, dass Erwachsene die Buchstaben kaum noch verbinden, Herrn Gramlich im Podcast schreiben ließ, stand bei mir nur ein Buchstabe allein.

Meiner Generation kann man auch nicht weismachen, dass die Druckschrift die Erstschrift sein muss. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Schreibschrift als Erstschrift hervorragend funktioniert, und dass der einzige Nachteil gegenüber der jetzigen Lehre der ist, dass man eine Zeitlang noch keine eigenen „Texte“ zu Papier bringen kann. Aber genau das sieht der LehrplanPLUS des bayerischen Kultusministeriums vor. Das ist aber nur mit der Druckschrift (und einer Schreibtabelle) möglich.

Ineffektive Teiloptimierung

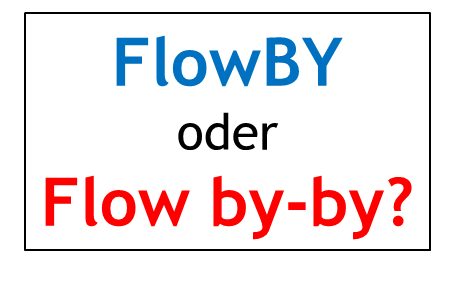

Statt zwei Schriften nur eine zu lehren und einzuüben, ist zwar effizienter und eine gute Entscheidung, aber Frau Dr. Odersky will – oder muss – die Schreibschrift streichen. Auf der oft krakeligen Druckschrift mit selbst gewählten Verbindungselementen aufzubauen, erscheint mir als Praktiker zudem wenig zielführend. So gesehen ist der Name des Projektes, FlowBY, ein Euphemismus. Ich fürchte, es könnte auf „Flow by-by“ hinauslaufen.

Martin Gramlich meint am Ende des Interviews, es würde sich lohnen, auf eine richtige Schreibschrift zu verzichten. Seine Schlussfolgerung zeigt deutlich, wie gefährlich es ist, einfache, betriebswirtschaftliche Effizienzüberlegungen in die Bildungswelt zu übernehmen. Wenigstens hält Frau Dr. Odersky nach wie vor für das Lernen das Handschreiben für unersetzlich.

April 2025 – Siegbert Rudolph

Linksammlung:

SWR Kultur – Bildung – Podcast – Martin Gramlich im Gespräch mit Dr. Eva Odersky, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt – KU-Presseartikel vom 16.03.2025

Melanie Knapp –Blog – Welche Schreibschrift lernt mein Kind

Dina Beneken – Blog – Flüssige Handschrift und Rechtschreibung

Maria-Anna Schulze Brüning, Stephan Clauss – Wer nicht schreibt, bleibt dumm – Warum unsere Kinder ohne Handschrift das Denken verlernen – Piper Verlag 2017 – Rezension

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Mich irritiert massiv, warum nicht darüber nachgedacht wird, die Verbindungen von Anfang an einzuführen. Ein großes Problem der Druckschrit ist:

– Druck (!)

– Mittellinienorientierung

– Abstände zwischen Buchstaben und Wörtern

All das entfällt, wenn wir eine grundliniengebundene Schrit lernen (das sind im Allgemeinen die verbundenen Schuldschriften, die SAS und LA, auch die österreichische Schulschrift 95 ist grundliniengebunden). Durch die Verbindung der Buchstaben wird die Schrift automatisch flüssiger und der Druck geht raus. Durch die Grundlinienorientierung bleibt die Schrift auf bei Wegfall der Mittellinie stabil, ohne das Tanzen anzufangen.

Als letzten Punkt, insbesondere für Schreibanfänger, ist anzuführen: Probleme mit dem Konzept „Wort“ und „Satz“, mit den Abständen der Buchstaben innerhalb eines Wortes und zwischen zwei Worten, treten kaum noch auf, wenn man ein Wort in einem Zug durchschreibt. So bleibt natürlicherweise zusammen, was zusammengehört.

Die Welt schreit, dass den SchülerInnen grafomotorische Fähigkeiten fehlen – aber wir lassen sie auch nicht üben. Wie traurig ist das. Wir alle haben mit einer verbundenen Schrift Schreiben gelernt und die Druckschrift lesend kennengelernt. Die allermeisten Erwachsenen haben ihre individuelle, teilverbundene Handschrift ganz von allein entwickelt. Vom Sinnvollen zum Individuellen -wie man natürlicherweise lernt.

Ein Schüler lernt von seinem Meister zuerst die korrekte Ausfertigung einer Bewegung, bevor er sie sich abwandelt. Wir zeigen unseren Kindern bei praktisch allen motorischen Bewegungsabläufen, wie es sinnvoll geht. Niemand wirft sein Kind ins Wasser und lässt es ausprobieren, wie es am besten schwimmt. Es gibt erprobte Wege zu sicheren Schwimmstilen.

Ähnlich sollte es mit dem Schreiben sein: Der erprobte Weg am Anfang, die individuelle Schrift am Ende.

Ein erster Schritt wäre, den Schriftspracherwerb wieder zu entkoppeln: Lesen und Schreiben eben als zwei unterschiedliche Themen zu unterrichten, die sich überlappen, aber nicht gegenseitig bedingen müssen. Damit wird man die leidige Anlauttabelle wieder los und befähigt die Kinder von Anfang an, sauber zu schreiben und sich keine falschen Linienführungen anzugewöhnen.

Mein Leserbrief zu dem Artikel in der FAS vom 4. Mai 2025 – Seite 47 – Mit Schnörkeln und Häkchen – von Andreas Frey:

Zum Häckchenmachen oder zum Heulen?

Ich war hin- und hergerissen, als ich diesen Artikel zur Abschaffung der Schreibschrift las. Ich fange mit dem letzten Satz zur Situation in Hessen an: „Die Kinder schreiben jetzt wieder wie ihre Großeltern.“ Schön wär´s! Die Großeltern mussten keine zwei Schriften lernen. Sie haben von Anfang an die richtige Handschrift eingeübt. Mit der haben sie durch Abschreiben und Schönschreiben nicht nur eine Schreibroutine entwickelt, sondern sich als Nebeneffekt auch noch die Rechtschreibung vieler Wörter intuitiv eingeprägt. Heute empfinden viele Kinder die Schreibschrift als überflüssig, weil sie ihnen als Zweitschrift viel zu viel Mühe macht. Und deswegen lässt man sie weniger schreiben, was das Niveau weiter senkt. Die frühere Lehre muss aus heutiger Sicht modern erscheinen. Die Forschung sagt, wie in Ihrem Artikel, dass eine Handschrift zu erlernen ausreicht – das muss allerdings nicht mehr bewiesen werden – und, dass die alte Methode, die auf Induktion statt auf Deduktion beruhte, gehirngerechter war.

Dass Erwachsene meist nur noch wenig mit der Hand schreiben, spricht nicht gegen das Erlernen einer Schreibschrift. Kinder sind noch nicht erwachsen, bei ihnen müssen die Grundlagen geschaffen werden. „Das Schreiben mit der Hand fördert die Gehirnleistung“, darauf sollten wir bei unseren Kindern großen Wert legen. Häkchen und Schnörkel können sie später machen, wie sie wollen.

Siegbert Rudolph – Pfarräckerstraße 12 – 90522 Oberasbach – 0911 996969

http://www.der-lesekoch.de http://www.aktivsenioren.de http://www.1-2-3ev.de http://www.kompetenzzirkel-lernen.de

Alles viel zu kurz gedacht!

Seit fast 25 Jahren erforsche ich das Schreiben mit der Hand, Gehirn- und Lernentwicklung sowie die Digitalisierung des Schreibens und des Lernens. Heutzutage ist es Standard, für die Thesen, die man belegen will, die entsprechenden Studien zu haben. Das Schreiben mit der Hand ist seit Jahren in der Diskussion und warum: weil es den Kindern zunehmend schwerer fällt, diese feinmotorischen Bewegungen auszuführen.

Zu sehr wird sowohl in der allgemeinen wie in der forschenden Meinungsbildung auf das Ergebnis geblickt und von dem aus entschieden: die Schrift, die durch schreibmotorische (!) Bewegungen entstanden ist. Und genau darum geht es nämlich: können Kinder im Alter von 6 Lebensjahren bestimmte (fein)motorische Bewegungen, bis hin zu verschiedenen Greifmotoriken und -haltungen. Hier geht es um die menschliche Entwicklung – speziell der neurobiologischen Entwicklung des Menschen. Und deswegen kann und darf eine Diskussion über Schreibpraxis, die sich auf die Schriftart bezieht NICHT von der Schrift ausgehen. Sie muss von den menschlichen motorischen Fertigkeiten ausgehen, zu denen wir Menschen, sofern keine neurobiologische oder physiologische Einschränkung vorliegt, in der Lage sind. Und die Lebensjahre 0 – 6/7 sind im menschlichen Leben für das Erlernen und Üben der grundlegenden motorischen Fertigkeiten zuständig. Das ist eine sehr komplexe Reifungsphase, die für lebenslange Fertigkeiten zuständig ist. Neuronal sind Repräsentationen für unsere Hände und einzelnen Finger spezieszugehörig sehr groß angelegt. Sie sind es, die entwickelt und feinjustiert werden müssen. Das führt schließlich zum relativ problemlosen Erlernen einer verbundenen Schriftart bereits in der ersten Klasse, aber auch und vor allem zu alltäglichen feinmotorischen Fertigkeiten, die auch Kinder den Alltag selbst bewerkstelligen lassen.

Und logischer Weise werden durch das Üben und Anwenden von mehr Motorik und vor allem Fein- und spezieller Feinmotorik auch mehr neuronale Verbindungen angelegt, die wiederum für kognitive Leitungen wie Sprache, Lernen und kognitive Leistungen von enormer Bedeutung sind.

Entsprechend sind die bekannten Weisheiten – ich schreibe hier ernsthaft von „Weisheiten“, denn sie sind es! – „von der Hand in den Kopf“ oder „was man schreibt, lernt man gleichzeitig“ mehr als richtig. Das konnte und kann jede/r in seinem Leben stets belegen.

Entsprechend sollte endlich klar werden, dass es mit dem verbundenen Schreiben mit der Hand nicht darum geht, verbunden zu schreiben, auch wenn das das Ergebnis ist. Es geht um die Meta-Ebene des verbundenen Schreibens mit der Hand: der Gehirnentwicklung und dem Vermögen kognitiv und kreativ denken zu können.

Das bedeutet in aller Konsequenz die Schriftspracherwerbsmethoden diesbezüglich auf den Prüfstand zu nehmen und FÜR die Kinder, für das Denken-können und das Erüben dieser Fertigkeiten auf seine neurophysiologische Basis richtig zu stellen.

Entsprechend beginnt das „Schreibenlernen“ bereits in den frühen Kindesjahren. Der vorsprachliche Raum (0 – 3 LJ) ist der grundlegenden Motorik zugeschrieben, dann kommen Verfeinerung der Motorik, der sprachliche Raum und komplexe neuronale Verdrahtungen, die ab der ersten Klasse problemlos den verbundenen Schriftspracherwerb ermöglichen. Das ist genetisch vordisponiert.

Doch was ist passiert? Seit 1996/7 fällt den Kindern das Schreiben mit der Hand zunehmend schwerer – doch: es ist weder die Schriftart noch sind es die Kinder, die dazu führen!

Was ist es dann?

es sind die sich veränderten Settings in und mit denen Kinder seitdem aufwachsen. Das bedeutet: WIR gestalten den Entwicklungsweg unserer Kinder so, dass ihnen dieses feinmotorische verbundene Schreiben mit der Hand so schwerfällt, wie nie zuvor. Und was wird in der Pädagogik, Methodik und den Lehrplanvorgaben als Konsequenz gemacht, wenn erkannt wird, dass es den Kindern zunehmend schwerfällt? Wir neigen uns dem Defizit mit Methoden, Schriftarten und ministeriellen Entscheidungen für das, was in den Klassenzimmern geschehen soll, entgegen, statt dafür einzutreten, die Entwicklung unserer Kinder und das, was sie können und auch wollen, wieder richtig zu gestalten.

Dafür braucht es eine klare Entwicklungsmethodik und -didaktik von Anfang an, also für alle, die am Entwicklungsprozess des Kindes beteiligt sind – die Eltern und auch die Kita. Zeichnen und Malen ist und muss Pflichtprogramm in der Kindheit sein – auch das ist genetisch vordisponiert! Doch schon grobmotorische Fertigkeiten müssen heute in viel späteren Lebensalterjahren, als in denen, in denen sie dran sind, nachreifen.

Noch nie hatten wir so viele Kinder mit Lernschwächen, Diagnostiken und Therapiebedarf, Sprachauffälligkeiten, LRS, Dyskalkulie u.v.m. Alles Lernen basiert auf Sprache-, Lesen- und Schreibenkönnen, dann folgt alles andere. Und das Tolle ist: unser Gehirn ist plastisch, es kann also nachreifen. Mir wird seit Jahren und Jahrzehnten zu sehr auf der Symptomebene herumgeforscht und entschieden, statt die Ursachen zu klären und wieder richtig zu stellen. Das geht nämlich, da unser Gehirn und unser Lernen mit den richtigen Übungen und Methoden nachreifen kann, sofern es keine stoffwechselbedingten oder physiologischen Schädigungen hat. Doch darf und kann alles nicht allein auf die neuronale Entwicklung, die allerdings die große Basis dafür ist, reduziert sein. Dieses Wissen ist allerdings Pflicht für die heutige Situation aller, die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen begleiten und fördern. Ich bin seit mehr als 30 Jahren mit der pädagogischen Gehirnforschung tätig und verbinde Wissen aus verschiedensten Bereichen: Pädagogik, Methodik, Anatomie, Ergonomie, Psychologie, Physiologie, Soziologie, Medienpädagogik u.v.m.

Seit 2 Jahren erarbeite ich das Übungsprogramm, wie Schreiben mit der Hand wieder gelingt und wie es auch im Schulalltag trainiert werden kann – und zwar ohne mit der Hand zu schreiben, da geht es um die richtigen Bewegungsabläufe, die bei den meisten Kindern heutzutage nachreifen müssten. Ebenso um zentrale Faktoren wie die richtige Stifthaltung und auf was sie alles Auswirkungen hat. Doch auch neue neurophysiologische Symptome sind bei unseren Kindern leider vorhanden, die ihnen das Sprechen-, Lesen- und Schreibenlernen erschweren. Und so genügt es nicht, wenn wir den Kindern gerecht sein wollen, Anforderungen scheinbar zu minimieren. Damit minimieren wir auch ihre Entwicklungspotenziale …

Stephanie Ingrid Müller

Erziehungswissenschaftlerin (Privat-Institut), Kunst- und Medienpädagogin sowie Spezialistin für Schriftspracherwerb und pädagogische Gehirnforschung. Seit 2003 erforscht sie die Zusammenhänge zwischen Schreiben mit der Hand, Gehirnentwicklung und digitalem Lernen. Als ehemalige Lehrkraft, wissenschaftliche Mitarbeiterin an mehreren Bayerischen Universitäten und zahlreichen Hochschulaufträgen verbindet sie ihre interdisziplinäre Expertise mit der Praxis.

Stephanie Ingrid Müller ist in D, A, CH und B tätig und leitet seit 2002 das Mediastep-Institut in Erlangen (D) mit den Aufgaben der Aus- und Weiterbildungen für Pädagog*innen, Ergotherapie und Logopädie sowie der Elternarbeit. Ihr Fokus liegt auf der der ursachenorientierten und gelingenden Schrift- und Sprachförderung. Als Kunst- und Medienpädagogin bindet sie den originalen, den digitalen Lehrauftrag und die Lernphysiologie in ihre Arbeit ein.

Liebe Frau Müller, ihr Kommentar gefällt mir sehr gut. Ich bin auch aus Erlangen und Als Linkshänder Beraterin( nach der Methodik von Frau Dr. Sattler) und Kinderpsychologin interessieren ich mich auch alle Entwicklungen zum Schreibenlernen bei Kindern. Haben Sie auch zu Linkshändigkeit geforscht? Haben Sie Interesse an einem Austausch? MFG Bettina Friedmann-Rittmeier

https://www.cicero.de/kultur/abschied-von-der-schreibschrift-dilettantismus-ist-nicht-kinderfreundlich?fbclid=IwY2xjawNMY5xleHRuA2FlbQIxMQABHprEDTweo9furISVj-tecjh3dH1AQDvuOCklFxpQPGdFu8-ewSTXrmKQKUti_aem_YXPvObwyhq4ksJeUuoQ7cQ

Den Artikel von Frau Dr. Stiehler im Cicero füge ich mit Begeisterung als Kommentar zu meinem Artikel dazu.

Der Begriff „Dilettantismus“ passt hier punktgenau. Ich habe auch an das bayerische Kultusministerium geschrieben. Die Antwort war zwar lang, aber enttäuschend. Alles ist gut und wissenschaftlich begründet. Dabei ist man schlicht geblendet, auch von den reformpädagogischen Teilen des Projektes. Der Test, das erscheint mir sicher, wird erfolgreich verlaufen. Wenn ich Lehrerinnen nach dem Projekt frage, finden die meisten das gut. Die Schreibschrift als Zweitschrift ist sowieso unpopulär. Die Lehrer sagen zudem, die Kinder hätten heute gar nicht mehr die motorischen Fähigkeiten für die Schreibschrift. Aber, statt den Kindern durch gezieltes Üben wieder dazu zu verhelfen, passt man sich nach unten an. Für die Rechtschreibung bedeutet dieser Schritt auch nichts Gutes. Die Talfahrt wird weitergehen. Die Schreibschrift als Erstschrift wäre ein richtiger, aber mutiger Schritt.