Leseförderung mit Hindernissen

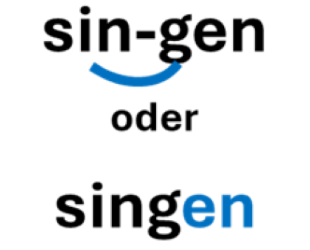

Silben sind bekanntlich die kleinsten sprechbaren Einheiten innerhalb eines Wortes. Ich habe mich bei meiner Leseförderung schon immer gefragt, warum man dann als Lesehilfe Silben kennzeichnet, die so nicht gesprochen werden sollen. Ich spitze das mit Hilfe eines Beispiels zu, wobei die Auswahl nicht vollständig ist.

Trainer zum Schüler: „Ich kennzeichne für dich die Silben in den Wörtern, damit du die Wörter leichter lesen kannst. Aber bei den folgenden Wörtern darfst du die Silben nicht so lesen, wie ich sie für dich gekennzeichnet habe:

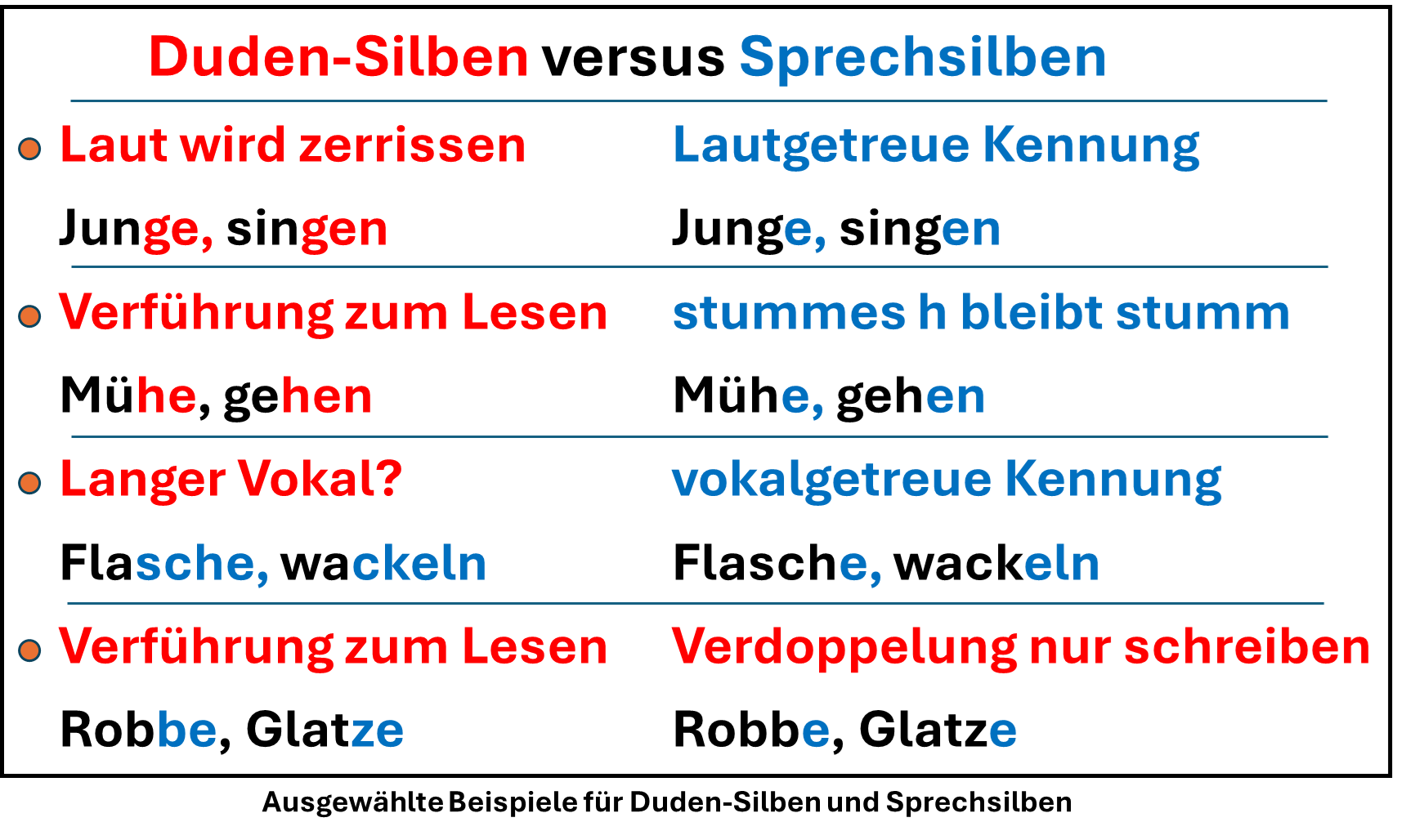

- Jun-ge, sin-gen – Das n und das g darfst du nicht als einzelne Laute lesen. Sie bilden zusammen den Laut ng.

- Mü-he, Ge-hen – Das h ist stumm. Es gehört zum Vokal davor. Es handelt sich um eine althergebrachte Sonderschreibung für einen langen Vokal. Du darfst dich nicht zum Lesen verführen lassen, nur weil das h durch die Worttrennung an den Silbenanfang gerutscht ist. Nur am Wortanfang wird das h gelesen.

- Fla-sche, wa-ckeln – Lass dich nicht dazu verführen, den Vokal zu dehnen. Er steht zwar am Ende der Silbe und wird normalerweise lang gesprochen, wie bei fra-gen, aber du musst schauen, wie die folgende Silbe beginnt, ob mit sch, ch oder ck, denn dann musst du den Vokal kurz lesen. Bei ch gibt es aber Ausnahmen: Während Kü-che ein kurzes ü hat, hat Ku-chen ein langes u. Bei Schne-cke könnte man zu dem Schluss kommen, dass das lange e viel besser zu dem langsamen Tier passt. Ich sehe immer wieder Übungen, in denen Schüler die Länge der Vokale aufgrund der offenen und geschlossenen Silben bestimmen sollen. Wörter wie Schne-cke oder Ta-sche bringen da die Kinder zur Verzweiflung.

- Rob-be und Glat-ze – Doppelkonsonanten werden nur einmal gesprochen. Bei Rob-be musst du beim Lesen das b in der zweiten Silbe unterdrücken. Tz steht für zz. Du liest nur ein z in der ersten Silbe.“

Ich sehe immer wieder Übungen, in denen Schüler die Länge der Vokale aufgrund der offenen und geschlossenen Silben bestimmen sollen. Wörter wie Schne-cke oder Ta-sche bringen da die Kinder zur Verzweiflung. Bei ch kommt es auf das Wort an: Während Kü-che ein kurzes ü hat, hat Ku-chen ein langes u.

Schriftsetzer-Deutsch in der Grundschule

Bei diesen Beispielen wird deutlich, was Professor Günther Thomé in seinem Buch DEUTSCHE ORTHOGRAPHIE, HISTORISCH, SYSTEMATISCH, DIDAKTISCH schreibt:

„Die Worttrennung am Zeilenende, wie sie für den Schriftsatz im Buchdruck Anfang des 20. Jhs. im sog. „Buchdruckerduden“ (Duden 1903) festgeschrieben wurde, läuft dem orthographischen System zuwider. Diese Silbentrennung sollte im Schriftsprachunterricht der ersten Schuljahre keinen Platz haben. Schließlich bilden wir in der Grundschule keine Schriftsetzer aus.“

Wenn man sich gedanklich in einen Schriftsetzer versetzt, kann man deren Silbenregeln gut verstehen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, am Wortende einen Buchstaben abzutrennen. Es müssen mindestens zwei sein, deshalb eine Worttrennung wie bei Jun-ge, Rob-be oder Glat-ze.

Leider haben sowohl die großen Verlage als auch die Kultusministerien die Schriftsetzer-Silben generell übernommen. Ob aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit, das sei dahingestellt.

Eine Silbenkennung ist nur für noch sehr schwache Leser notwendig. Für diese Zielgruppe muss sie passen.

Meine Erfahrung mit Sprechsilben

Als ich im Jahr 2021 begonnen habe, meine Silbenkennung an der Leseförderung zu orientieren, also vom Duden abzuweichen, gab es nur vereinzelt Kritik. Bei Diskussionen darüber, zum Beispiel mit Lehrkräften bei Veranstaltungen in Schulen, wurde nur das Silbenklatschen als Gegenargument genannt. Aber mit meiner diplomatischen Lösung dazu, dass das Silbenklatschen keine Analyse ist, um den Doppelkonsonanten herauszuhören, sondern eine Merktechnik, war dieser Einwand auch erledigt.

Lerntherapeuten sagen mir gelegentlich, dass es ihnen ganz recht ist, wenn die Kinder das h bei ge-hen lesen, denn dann würden sie es beim Schreiben nicht vergessen. Hier schleicht sich tatsächlich durch die Art der Silbenbildung ein veränderter Sprachgebrauch ein. Wenn ich Schüler übernehme, die das stumme h lesen, lass ich das meist wegen anderer, viel größerer Schwächen durchgehen.

Manche Lerntherapeuten, die eigenes Material erstellen, fürchten, dass sie mit einer von den Schulbüchern abweichenden Silbenkennung Verwirrung stiften könnten. Ich habe das bisher nicht festgestellt. Ich erkläre meine abweichende Silbenkennung den Eltern und meinen Schülern, und damit ist die Sache erledigt.

Worttrennung

Vor kurzem begründete eine Lerntherapeutin die Silbenbildung nach dem Duden damit, dass eine Abweichung, wie zum Beispiel bei lang-e, die orthographisch richtige Trennung der Wörter am Zeilenende gefährde. Bei der Silbenkennung lan-ge werde die korrekte orthografische Silbengrenze widergespiegelt und die allgemeine Regel eingehalten, nach der Silben zwischen Vokal und nachfolgendem Konsonanten getrennt werden. Selbst wenn ich diese Regel verstehen würde, sie ist weder durchgängig noch wichtig, wie die Beispiele zeigen: we-gen, we-cken, wen-den, wet-zen, wes-sen. Und, ich habe noch keinen Schüler gesehen, der am Zeilenende Wörter getrennt hat. Sie werden entweder über den Zeilenrand hinaus geschrieben oder gleich auf der neuen Zeile begonnen.

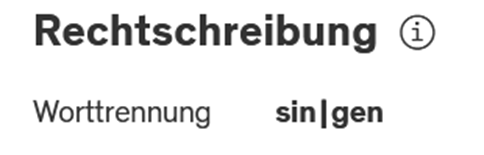

Wer die Duden-Worttrennung als maßgebend für die Silben hält, der soll sich im Duden mal Wörter wie aber und Esel anschauen. Solche Wörter darf man (laut Duden) nicht trennen. Bestehen sie deshalb aus nur einer Silbe? Dass die Duden-Worttrennung keine Silben abbildet, sieht man auch sehr schön bei Wörtern wie Fa-mi-lie oder Li-nie. Zur Ehrenrettung des Duden sei aber gesagt, dass der Duden bei seiner Worttrennung nicht von Silben spricht, wie die folgende Abbildung aus dem Duden online zeigt:

Immerhin: Vor einiger Zeit hat mich eine Kollegin aus meinem Netzwerk Kompetenzzirkel Lernen auf ein neues Tool aufmerksam gemacht, mit dem man Silben automatisch kennzeichnen kann, natürlich nach dem Duden. Aber es ist möglich, die besondere Unterteilung einzelner Wörter zu hinterlegen. Das ist zumindest mal ein Fünkchen Hoffnung.

Wie die Mehrheit schreibt, ist richtig! Ist das richtig?

Der Duden ist nicht mehr die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung. Das ist seit ein paar Jahren der Rat für deutsche Rechtschreibung. Sein amtliches Regelwerk kann aber nicht ansatzweise mit den Funktionen der Werke des Duden-Verlags mithalten. Es ist verständlich, dass der Duden so tut, als habe sich nichts geändert. Aber: Der Duden nimmt seine Regeln selbst nicht ernst. Er richtet sich danach, wie die Mehrheit schreibt. Schreibt die falsch, wird das Falsche richtig, weil es vertraut geworden ist. Das führt nicht zur Erleichterung der Rechtschreibung. Warum? Weil es statt eindeutiger Regeln immer mehr Wahlmöglichkeiten und Ausnahmen gibt. Auch die Trennregeln werden immer öfter erweitert. Das Wort daran hat man früher nur da-ran getrennt. Heute kann man auch dar-an trennen. Willkürlich habe ich gerade konstruieren nachgeschlagen. Laut Duden ist eine Trennung heute an folgenden Stellen möglich: kon-s-t-ru-ie-ren. Es fehlt nur noch die Trennmöglichkeit vor en am Ende des Wortes. Wenn ich Lehrer wäre, würde ich die Trennung konstruier-en nicht als Fehler anstreichen.

Die für die Leseförderung ungeeigneten Silben sind nicht das größte Problem im Schriftspracherwerb. Ich habe meine Förderkinder auch ein paar Jahre lang erfolgreich mit den Duden-Silben vorangebracht. Ich musste zu den Silbenkennungen halt oft Hinweise geben, damit sich keine falschen Leseangewohnheiten ausbildeten. 2021 habe ich dann einen Schlussstrich gezogen und die Silben lesegerecht gekennzeichnet.

Man wird aber wohl weiter mit diesen vom Sprachgebrauch abweichenden Silben in den Schulbüchern und in den Kinderbüchern leben müssen, denn es ist nicht vorstellbar, dass die großen Verlage den Aufwand für eine Umstellung tätigen würden. Bei Diskussionen an Verkaufsständen gibt es nur ausweichende Antworten, wie z.B., dass sich die Methode bewährt habe. Der Gewöhnungseffekt wird betont. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fachleute in den Verlagen oder Beamte in den Kultusministerien die Unstimmigkeiten nicht kennen. Aber sie verspüren keinen Druck, an der Silbenbildung etwas zu ändern.

Mir bleibt nur, immer wieder für eine lesegerechte Silbenkennung, vor allem in der Leseförderung, zu werben, und davor zu warnen, mit Silben, die nach der Duden-Worttrennung gebildet wurden, die Vokallänge bestimmen zu lassen.

Mai 2025 – Siegbert Rudolph

Günther Thomé – DEUTSCHE ORTHOGRAPHIE – HISTORISCH, SYSTEMATISCH, DIDAKTISCH

Lesekoch-Blog: Silben aus der Hölle

Lesekoch-Blog: Sprechsilben statt Duden-Trennung bei der Leseförderung

Lesekoch-Blog: Warum mir der Duden nicht mehr heilig ist

Lesekoch-Blog: Silbenklatschn

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Vielen Dank für einen weiteren wichtigen Beitrag zum Thema Lese- und Rechtschreibförderung.

Ich gehöre wohl zu den Lerntherapeuten, die die Meinung vertreten: „Wer heilt, hat recht!“

In einem meiner Blogartikel berichte ich über einen Jungen, für den das Silbenklatschen ein Ansatz war, der endlich einmal erste Erfolge brachte. https://wachsenlernen.de/s-wie-silben-aus-kinder-mit-lrs-staerken/

Aber wie in allen Bereichen des Lebens gibt es nicht die eine Lösung für alle. Was bei dem einen Kind zu großen Fortschritten führt, ist für ein anderes Kind völlig verwirrend. Ein Kind, das das Dehnungs-H mitliest und es dadurch wenigstens beim Schreiben nicht vergisst – wir feiern den Erfolg und nicht das Defizit!

Daher ist es so wichtig, dass Fachpersonen ausreichend didaktisches Wissen mitbringen, um Lern- und Merkmethoden individuell abzuändern und anzupassen.

Danke für deine unermüdliche Arbeit!

Liebe Diana,

genau, der Erfolg zählt! Das Wort „heilen“ ist mir allerdings zu medizinisch. Bei meiner Silbenkritik geht es mir um die Leseunterstützung von ganz schwachen Lesern, nicht um die Rechtschreibung. Die moderne Pädagogik will es den Kindern immer leichter machen. Jüngstes Beispiel: die Abschaffung der Schreibschrift, siehe meinen Blog „Schreiben ohne Schreibschrift“. Nur: Bei der Rechtschreibung ist genau das Gegenteil passiert. Diese zu erlernen war früher viel einfacher. Das ging, viele können das gar nicht glauben, fast ohne Regeln. Es wurde sehr viel abgeschrieben. Die Rechtschreibung wurde intuitiv erlernt. Heute müssen Regeln und Ausnahmen gelernt werden. Und, es kommt auch auf die Aussprache und das Gehör an. Richtig zu schreiben ist heute viel schwieriger und anstrengender als früher. Und da ist es wichtig, dass jedem Kind individuell geholfen wird, so wie Du das machst. Ich wünsche weiter viel Erfolg! Siegbert Rudolph

Texte mit Silbenkennung verwende ich nur für Schüler, die noch große Probleme beim Lesen haben. Ich greife dazu auf die Übungstexte mit der Silbenkennung des Lesekoch-Baukastens zurück.

Sobald das Lesen flüssiger wird, verzichte ich auf Übungstexte mit Silbenkennung (ich hatte mal eine Schülerin, die sogar darum gebeten hat, weil sie die Silbenkennung als störend empfand). Wenn ich Bücher zum Üben verwende, dann nur solche ohne Silbenkennung.