Einen interessanten Tag verbrachte ich in München bei der LMU. Der LVL Bayern veranstaltete am 25. Oktober 2025 wieder die gut besuchte Interdisziplinäre Fachtagung „Legasthenie – Forschung und Praxis im Dialog“.

Einen interessanten Tag verbrachte ich in München bei der LMU. Der LVL Bayern veranstaltete am 25. Oktober 2025 wieder die gut besuchte Interdisziplinäre Fachtagung „Legasthenie – Forschung und Praxis im Dialog“.

Die S3 Richtlinie wird überarbeitet

Am Vormittag stand die neue S3 Leitlinie im Mittelpunkt. S3 Richtlinien sind die höchste Stufe von Empfehlungen bei einem Krankheitsbild und gelten fünf Jahre. Zielgruppe sind Praktiker und Eltern, denen eine wissenschaftlich fundierte Informationsquelle zur Verfügung gestellt werden soll. Die Zeit ist bei der aktuellen Leitlinie abgelaufen, deshalb die Überarbeitung. Es war schon beeindruckend zu erfahren, welcher Aufwand da betrieben wird, zum Beispiel wie viele Studien analysiert werden. Die Entscheidungen über die Änderungen stehen aber noch aus.

Besonders interessant fand ich die Ausführungen zu dem folgenden Passus in der aktuellen Leitlinie:

Zur Diagnostik der Lese- und / oder Rechtschreibstörung soll auf das Kriterium der Alters- oder Klassennormdiskrepanz oder auf das Kriterium der IQ-Diskrepanz zurückgegriffen werden. (Starke Empfehlung, Empfehlungsgrad A, 59 % mehrheitliche Zustimmung)

Ich habe die Ausführungen und die Diskussion zu diesem Punkt so verstanden, dass es mehr auf die Klassennorm ankomme als auf die Altersnorm.

Das zweite „oder“ war mir bisher gar nicht bewusst. Die Ausführungen der Referentin habe ich so verstanden, dass das IQ-Diskrepanzkriterium eventuell wegfallen könnte. Ich habe dieses Kriterium sowieso noch nie begriffen, da Legasthenie mit Intelligenz nichts zu tun hat. Wieso soll dann die Rechtschreibleistung (sprich Fehleranzahl) in Abhängigkeit vom Intelligenzgrad eine Rolle spielen? Warum wird bei hohem IQ eine bessere Rechtschreibleistung erwartet und die Legastheniebescheinigung bei weniger Fehlern erteilt als bei einem niedrigerem IQ? Die IQ-Testung wird vielleicht nur noch zum Ausschluss einer Intelligenzminderung (IQ ≤70) herangezogen. Auch wenn es meine Arbeit nicht betrifft, bin ich auf die endgültige Entscheidung gespannt. Der PR-Wert bei der Lese- und /oder Rechtschreibleistung muss ≤16 sein.

Ausgiebig wurden auch die Testverfahren besprochen. Ich habe mir da nicht viel notiert, weil ich meine Schüler beim Lesen individuell teste und derzeit keine Rechtschreibschüler übernehme. Erfreulich ist, dass ein Testverfahren zur Identifikation eines Risikos im Vorschulalter angekündigt wurde, ebenso wie eines für Kinder und Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache.

Bei der Untersuchung der „Behandlungsarten“ ist es nach wie vor so, dass der symptomspezifischen Intervention eine positive Wirkung bescheinigt wird. Bei allen Verfahren, die nicht direkt das Lesen oder Schreiben betreffen, wie Übung der auditiven oder visuellen Wahrnehmung, ist das nicht der Fall. An der alten Binsenweisheit, dass man Lesen nur durch Lesen und Scheiben nur durch Schreiben lernt, kommt man halt nicht vorbei. Multidimensionale Trainings sind gut, hieß es. Da fühlte ich mich bestätigt, denn in meinen Übungen gibt es zu jedem Text verschiedene Wiederholungs- und Verständnisübungen.

Soweit zur S3 Richtlinie. Es bleibt weitgehend alles beim Alten. Ein Test für Kinder im Vorschulalter und für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache soll hinzukommen und evtl. fällt das Diskrepanzkriterium beim Intelligenzquotienten weg.

In der Diskussion wurde berichtet, dass manchmal Schulen die Tests von Ärzten nicht anerkennen. Das ist zumindest verwirrend. Eine Begründung wurde nicht genannt. Ich denke mir, dass in den Schulen der medizinische Ansatz manchmal nicht akzeptiert wird. Da denkt man halt, dass man zumindest in den oberen Klassen lesen können sollte. Ich kann mir hier die Bemerkung nicht verkneifen, dass sich die Schule um das Lesen in der ersten Klasse besser kümmern müsste.

Dass eine Legasthenie ein Leben lang besteht, blitzte auch kurz auf. Meine Meinung dazu ist: Ja, wenn man nichts dagegen tut. Richtiges, gezieltes Üben hilft erfahrungsgemäß in fast allen Fällen. Aber, das ist leider nicht so einfach und erfordert viel Zeit und Geduld.

„O.k. ich kann nicht richtig schreiben, aber warum muss ich zum Psychiater?!“

Dr. med. Karl Reitzle berichtete aus seiner Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Er betonte, dass er ein Warken-Schüler sein. Das erklärt, warum für ihn Legasthenie ganz selbstverständlich eine Störung ist. Die Hauptgruppe seiner Patienten ist zwischen 8 und 12 Jahre alt. Man bemerkte die Leidenschaft, mit der sich der Referent um seine Schützlinge kümmert.

Ernüchternd ist der Vorlauf, den er nennt. Nach der ersten Anfrage vergehen rund 10 Monate bis zur ersten Untersuchung. Ich finde das schrecklich, denn Hilfe wirkt besser, je früher sie gegeben wird.

Als mögliche Gründe für die Nachfrage nach einer Untersuchung nennt er:

- Einführung der Noten in der Mitte der 2. Klasse

- Leistungsdruck durch Diskussion über weiteren Schulweg (frühe Selektion) – heute zählt nur das Gymnasium

- Diskontinuierliche Beschulung, zum Beispiel durch häufigen Lehrerwechsel.

Der Referent meint, die Schule habe die Lesestörung nicht verstanden. Differenzen zwischen Schulen und Ärzten kamen oben schon zur Sprache. Der Referent hat aufgrund seiner Einstellung zur Legasthenie kein Verständnis dafür, dass die Schule alle 2 Jahre eine Überprüfung möchte. Er ist der Überzeugung, dass die Teilleistungsstörung dauerhaft ist.

Bei mir macht er einen Punkt, wenn er darauf hinweist, dass die Schule zwischen Lernwörtern und „?“ unterscheidet, und fragt, welche Wörter wir nicht lernen müssen? Da spricht er einen Verunsicherungsfaktor an, der m.E. von der Schuldidaktik unterschätzt wird.

Das Abschlussstatement von Herrn Dr. Reitzle, der bald in den Ruhestand treten wird, war richtig berührend. Man merkt, dass ihm seine Patienten wirklich am Herzen liegen.

Neues zum Nachteilsausgleich und Notenschutz bei Lese-Rechtschreibstörung

Zuerst wurde das Urteil des BVerfG vom 22.11.1023 zur Legasthenie erläutert. Hervorgehoben wurde, dass nun endlich die „Behinderung“ durch das Bundesverfassungsgericht anerkannt wurde. Da aber der Notenschutz im Zeugnis jetzt zwingend zu erwähnen ist, läuft es in der Praxis darauf hinaus, den Nachteilsausgleich auszuweiten. Dazu wurden auch aktuelle Beispiele vorgetragen. Da wird es noch einige Diskussionen geben. Lesen und Rechtschreiben könnten da zu untergeordneten Kompetenzen definiert werden, weil die Notengebung in der Hauptsache zum Beispiel den Inhalt einer Ausarbeitung betrifft.

Leseförderung: schulisch – häuslich – therapeutisch

Als Ziel der Leseförderung nennt die Referentin:

„Flüssig lesen zu lernen, um sich gemäß den eigenen Fähigkeiten und Interessen entwickeln und an der Gesellschaft teilhaben zu können und möglichst wenig eingeschränkt zu sein in anderen Lebensbereichen.“

Das RTI-Modell (response to intervention) soll den Schülern auf jeder Stufe passgenaue Hilfe bieten. Das Modell in Form einer Pyramide hat drei Stufen: den allgemeinen Unterricht als Basis, dann die gezielte und darüber als Spitze der Pyramide die intensive Förderung. Letztere ist im Schulbereich nicht vorhanden, da die Schule das nicht leisten kann, führt die Referentin aus. Da setzt die externe Förderung an.

Verschiedene Förderprogramme einschließlich der KI wurden vorgestellt und auf ihre Eignung für Schule, zu Hause und Lerntherapie erläutert.

Entlastung mit technischen Hilfsmitteln bei Lese- Rechtschreibstörung

Das war ein guter Überblick über die Möglichkeiten. Wichtig finde ich, dass die Referentin deutlich darauf hingewiesen hat, dass Vorlesesoftware etwas bringe, wenn die Schüler mitlesen (und nicht nur zuhören). Das ist Tandemlesen online, was ich auch auf meiner Internetseite mit einem Vorleseprogramm anbiete.

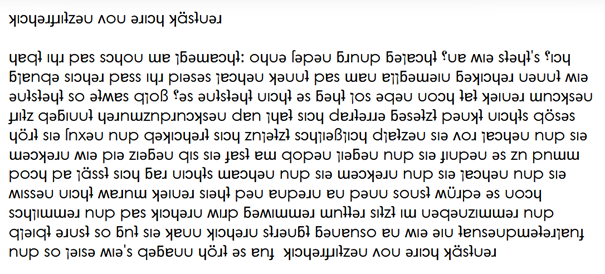

Etwas platt fand ich den Versuch, zu demonstrieren, wie es Kindern mit einer Lesestörung geht. Dazu wurde folgendes Chart gezeigt:

Der Gesamttext sollte in einer Minute gelesen und dann sollten Fragen beantwortet werden. Ich fand das daneben, denn es gab keine Übungszeit für diese neue Textdarstellung. Allerdings habe ich mir hinterher überlegt, dass die Referentin zeigen wollte, wie es Schülern geht, die die Grundlagen nicht beherrschen, denn das ist die Realität bei Kindern mit Leseschwierigkeiten.

Die Hilfsmittel sieht die Referentin als Brücke zwischen dem Papier und dem Gehirn. Sie ermöglichen es dem Nutzer, die gute Gehirnleistung, der aber Lese- und Rechtschreibkompetenz fehlt, auf das Papier (oder den Bildschirm) zu bringen bzw. umgekehrt, es dem Gehirn zu ermöglichen, Input leicht aufnehmen zu können. Wenn die Hilfsmittel zum Üben eingesetzt werden, wie bei einer Vorlesesoftware durch genaues und wiederholtes Mitlesen, dann sind Hilfsmittel gut genutzt. Oft aber, und davon lese ich in verschiedenen Foren immer wieder, ersetzen sie einfach die erforderliche Eigenleistung. Und, man muss beachten, dass die Hilfsmittel u.U. nicht in der gesamten Schulzeit zugelassen sind.

Schlussbemerkung

Die Fahrt nach München hat sich gelohnt. Ich bin allerdings immer wieder verwundert darüber und fasziniert davon, wie viele Menschen bei der Lese- und Rechtschreibstörung tatsächlich an die Krankheit oder Behinderung glauben. Dabei schließt die medizinische Diagnose einen medizinischen Grund explizit aus. Wenn wir alle die Ursache im Schulsystem suchen würden, dann könnte vielleicht etwas bewegt werden. So aber sind die Verantwortlichen nicht gefordert: Für eine Behinderung bzw. Krankheit sind sie nicht zuständig! Das Gesundheitsministerium offenbar auch nicht.

November 2025 – Siegbert Rudolph

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Vielen Dank, für den Einblick, leider konnte ich nicht dabeisein.

Lese- RechtschreibThematik in den Behinderungsstatus einzugliedern ist mir nicht zugänglich, ebenso die 2 jährige Wiederholung der Testungen.

Wie Sie sehr gut eingebracht haben, sollte man sich mehr im Schuleinstieg um den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen kümmern, denn hier geschieht m.E. zu schnelles Druchziehen des Lehrplans, springen von einem Thema in das nächste, keine Zeit zum Festigen und Intensiveren des Basiswissen in den sog. Kernfächern usw. Natürlich ist das frühe Selektieren in die starren Schularten nicht förderlich für die Kinder mit den sog. Teilleistungsstörungen.

Nun werden wohl demnächst in jeder Klasse 5 – 8 Schüler, Schülerinnen mehr sein, bei denen der Behinderungsstatus Lesen und Schreiben / richtiges Schreiben berücksichtigt werden muss.

Da bin ich gespannt wie das wohl werden wird.

Viele Grüße

Micha